- 首页

- 旅游视讯

- 2025

- 视频:特克斯县万亩油菜花盛开

- 视频:新疆特克斯:金盏摇光处 追日寄长情

- 视频:“跨越山河・邂逅多彩西北”甘青蒙旅游资源推介会在京举行

- 视频: 2025金秋一票玩转额济纳双胡杨

- 视频:苍狼秘境天边草原乌拉盖

- 视频:新疆特克斯:小伙塞克云端草原在火烧云下骑马狂奔

- 视频:夏县:篝火晚会点亮星空 农文旅融合绘就乡村振兴新图景

- 视频:绿水青山丨新疆特克斯喀拉峻大草原——金色花海漫卷六月天

- 视频:2025年锡林郭勒蒙古马超级联赛乌拉盖站接力赛及颁奖仪式

- 视频:内蒙古•正蓝旗:美丽的浑善达克沙地

- 视频:一张身份证的“回家路”藏着昭苏最暖的答案

- 视频:相声表演艺术家姜昆 邀您去正蓝旗

- 视频:绿水青山丨新疆特克斯:暮色中的光影诗行

- 视频:《忽必烈》电视剧宣发暨内蒙古正蓝旗文旅招商推介会在北京举办

- 视频:乌拉盖第二届"芍药花开不舍离"系列文旅主题活动6月21开幕

- 视频:夏县架桑漂流开漂啦 嗨玩放松新体验

- 视频:2025年全国生态康养与健康养老大会将于7月25日在昭苏举行

- 视频:西乌旗夏风里的生态接力:畜群转场正当时

- 视频:绿水青山丨新疆特克斯奔赴一场云海之约

- 视频:6月27日——村歌嘹亮 相约苏木山

- 视频:蔚蓝之韵•内蒙古正蓝旗

- 视频:特克斯县牧民开启夏季转场千年迁徙中的生态智慧与生活图景

- 视频:甘南 《苏鲁花的浪漫》

- 视频:甘南 《云雾缭绕的羚城》

- 视频:圣境甘南•心灵之旅|一场探秘之旅

- 视频:内蒙古西乌旗99号公路旅游路线攻略图

- 视频:乌拉盖芍药花将迎来盛花期 让我们相聚在芍药谷景区

- 视频:圣境甘南•心灵之旅|这里非常美!美丽得不可思议!

- 视频:圣境甘南•心灵之旅|俄罗斯美女眼中的甘南

- 视频:圣境甘南·心灵之旅丨外媒记者体验锅庄,比本地人还嗨!

- 视频:“张掖味到”美食嘉年华开启彩虹之城的舌尖盛宴

- 视频:“鸟类中的仙子”在乌珠穆沁旗草原

- 视频:甘南|一场震撼心灵的文化探秘与自然风光交融的奇妙之旅

- 视频:圣境甘南 心灵之旅

- 视频:2025甘南文旅全球媒体发布会成功举办

- 视频:锡林郭勒“牛奶湖”里惊现水龙头 草原深处的奶香传奇

- 视频:新疆特克斯 同唱一首歌 同跳一支舞 欢庆古尔邦节

- 视频:草原上的“文化村长” 喊你来科右中旗做客

- 视频:乌拉盖管理区:同心共育团结花

- 视频:绿水清山丨新疆特克斯:喀拉峻五彩斑斓梦境

- 视频:锡林郭勒夏季蒙古马超级联赛正蓝旗选拔赛激情开赛

- 视频:绿水青山丨新疆特克斯:漫步云端花毯

- 视频:夏县燃动 “霹雳舞旋风”

- 视频:“锡”引力法则

- 视频:张掖:文旅融合 激活消费新动能

- 视频:燃情端午,邂逅兴和歌剧节

- 视频:西藏米林——秘境南伊沟·桃花虽落 美景依旧

- 视频:西藏米林——秘境南伊沟·寻找“野生”汉字

- 视频:西藏米林——秘境南伊沟·奔赴旷野

- 视频:西藏米林——秘境南伊沟·藏地药王谷

- 视频:西藏米林——秘境南伊沟·潺潺南伊河

- 视频:西藏米林——秘境南伊沟·刀舞之美

- 视频:西藏米林——秘境南伊沟·服饰之美

- 视频:西藏米林——秘境南伊沟·缥缈松萝

- 视频:西藏米林——秘境南伊沟·云中仙境

- 视频:西藏米林——秘境南伊沟·森林物语

- 视频:北京宁夏文旅联盟大会成功举办

- 视频:心驰原野 锡见天籁——锡林浩特

- 视频:马兰花漫!律动着的苏尼特草原

- 视频:卓资县明星沟首届端午节民俗活动

- 视频:阿尔山杜鹃赏游季正式启动

- 视频:镶黄旗首届“阿斯尔杯”越野场地挑战赛精彩开赛!

- 视频:2025年冬博会将于10月在京举办

- 视频:519中国旅游日 |G219墨脱巡边游 山河已就位 墨脱等你来

- 视频:康养圣地,美食晋城

- 视频:一键加载五角枫的浪漫花期

- 视频:阿鲁科尔沁旗|高格斯台罕乌拉兴安杜鹃竞相绽放

- 视频:稷马 吉祥之马——5月11日我们不见不散!

- 视频:苍狼秘境天边草原诚邀蒙曼老师共赴乌拉盖之约

- 二连浩特|五一旅游新亮点 多彩活动迎客来

- 视频:5月11日 相约后稷故里 畅跑板枣之乡

- 视频:波密——创建西藏旅游名县

- 视频: 吴峰容|沙漠看海 中国乌海 欢迎您

- 视频:五一就去明星沟——寻宝 登山 祈福 露营

- 视频:五一去哪玩?卓资县明星沟景区开园狂欢,39元玩到爽!

- 视频:科左后旗文化旅游宣传推介招商活动在北京举行

- 视频:冰封仙境!黑龙江呼玛段冰排“卡”出氛围感大片

- 视频:乌兰察布旅游攻略——苏木山及周边景点

- 视频:黄河水漾情长在 一拔一和万事兴

- 视频:呼玛县现罕见日晕奇观 七彩光环如“天空之眼”

- 视频:夏县:牡丹花开满园春 “花旅融合”助振兴

- 视频:用一句话 叫响一座城|一起为锡林浩特喊出文旅最强音

- 视频:天边的一抹蓝——乌拉盖

- 视频:隆德县农文旅产品亮相宁夏六盘山山花节深受游客青睐

- 视频:昭苏:汇聚达人力量 共绘天马故乡文旅新画卷

- 视频:内蒙古·正蓝旗:上都春信

- 视频:张掖:探秘丝路瑰宝 续写文旅融合新华章

- 视频:宁夏固原市在京举办农文旅宣传推介大会

- 视频:内蒙古•正蓝旗:千年元上都 百里金莲川

- 视频:2025米林市第一届桃花漫道“环雅江”山地自行车赛

- 视频:甘南迭部:四月芳菲映山河 花海如潮醉游人

- 视频:慢下来 感受美好

- 视频:乌拉盖邀您 赴一场心灵的约会 重拾那份久违的宁静与快乐

- 视频:夏县:文旅融合启新篇 德孝文化绽新辉

- 视频:察隅县竹瓦根镇丨百人劲舞燃青春 悦动解忧绽芳华

- 视频:内蒙古·正蓝旗:百里金莲川

- 视频:孝义:推进文化惠民 展示文化魅力

- 视频:昭苏湿地公园:雪羽破冰舞镜泊 天马踏春入画屏

- 视频:“黄河明珠 美丽吴忠”文旅和商务招商推介走进北京

- 视频:走进波密——感受一场雪域江南的粉色梦境

- 视频:3月28日相约•西藏林芝察隅——赏桃花 品美食

- 视频:春满林芝,花漾察隅

- 视频:3月28日开幕!欢迎大家到察隅观赏桃花盛宴

- 视频:阿鲁科尔沁旗:万鸟翔集 尽显生态美

- 视频:3月22日泗水杏花节盛大开幕!

- 视频:2025年“山生有杏 乡约袁家”皇甫乡第九届袁家杏花游活动开幕

- 视频:西藏林芝向北京市民发出“寻访中国‘醉’美春天”的邀约

- 视频:内蒙古正蓝旗:野生动物与春雪翩跹共舞生态美

- 视频:西藏林芝市察隅县——上察隅镇毕达村桃花开了 邀您来打卡

- 视频:2025年托克托县黄河开河节开幕式3月22日重磅来袭!

- 视频:阳春三月 | 边城呼玛 泼雪成景别样美

- 视频:2025年托克托县黄河开河节系列活动盛大启幕

- 视频:绿水青山丨新疆特克斯:大地裂痕绘奇景

- 视频:春回大地,与您在托克托相约开河,共赴三月锦绣程!

- 视频:察隅邀您来此共赴一场与桃花的邂逅,共赏春日盛景

- 视频:云南彝良:天麻育种正当时

- 视频:阿瓦提·候鸟迁徙绘春景

- 视频:阿尔山杜鹃:万年岩石上的生命赞歌

- 视频:一起来察隅看桃花啦

- 视频:2025苏木山精彩活动发布

- 视频:“康养晋城”优秀短视频展播 | 盘点晋城的全国之最

- 视频:雪融春至,花绽芳菲,来察隅赏花看景,共赴春日限定浪漫

- 视频:绿水青山丨新疆特克斯:喀拉峻大草原云涛奔涌

- 视频:生态兴和 康养胜地 内蒙古自治区青少年科普研学基地宣传片

- 视频:阿鲁科尔沁雪原奔腾:野生鹿群勾勒壮美生态图景

- 视频:AI导游带你穿越千年 解锁额济纳文物故事

- 视频:内蒙古正蓝旗:2025浑善达克沙地千车万人拉力赛速度与激情

- 视频:新疆特克斯:阿尔夏勒托尔:在雪山松林间,聆听自然私语

- 视频:绿水青山丨新疆特克斯县包扎得尔冬牧场风雪牧原

- 视频:哪吒喊你速来阿瓦提开启嗨玩模式

- 视频:跟着哪吒游卓尼

- 视频:阿瓦提县非遗之美丨维吾尔族多浪农民画

- 视频:《动感卓尼》千人锅庄

- 视频:踏雪寻年趣甘南!卓尼冬季游活动精彩纷呈

- 视频:苏木山:冰雪世界里的精灵们

- 视频:绿水青山丨新疆特克斯:暮色鎏金处 特克斯河正流淌

- 视频:甘肃舟曲|独特而盛大的省级非物质文化遗产——迎婆婆

- 视频:阿拉善右旗百架无人机点亮夜空

- 视频:准格尔光影烟花,点亮北疆璀璨夜空

- 视频:临潭万人拔河 一根绳牵动一座城

- 视频:新疆昭苏:179名骑手在“天马之乡”竞相争雄

- 视频:绿水青山丨新疆特克斯:蓝冰藏万物

- 视频:回眸2024阿瓦提这一年丨招商引资硕果累累县域经济蓬勃发展

- 视频:2025年张掖市各地春节联欢晚会精彩上演

- 视频:乌拉盖:迎新春 流光溢彩 年味渐浓

- 视频:准格尔旗迎新春联欢晚会完美收官

- 视频:右玉:共赏冰情雪韵 共赴冰雪之约

- 视频:地瓜甜•中国年 泗水“千人同吃酸辣粉”

- 视频:四季皆美 风光苏木山

- 视频:2025 咸丰县“越跑月精彩”活动开跑!

- 视频:内蒙古正蓝旗:灯火璀璨迎新春,流光溢彩扮上都

- 视频:“藏乡江南 花开舟曲”欢迎您!

- 视频:舟曲县全季旅游暨春节民俗文化系列活动宣传推介在兰州举行

- 视频:冬日限定!呼玛县极寒天气出现不冻河雾凇奇观

- 视频:张掖:玩冰戏雪尽享冰雪魅力

- 视频:歌游内蒙古 欢乐冰雪季|乌兰察布市第二届旅客那达慕准备就绪 就等你来!

- 视频:库车:独库公路,山白溪凝冰

- 视频:巴丹吉林沙漠的“速度与激情”

- 视频:绿水青山丨新疆特克斯县:冬日冰河 流淌的诗意旋律

- 视频:内蒙古卓资县红石崖冰雪季活动丰富 游客尽享冬日魅力

- 视频:边城呼玛| -43.7℃极寒天气中绽放的气泡冰花

- 视频:内蒙古正蓝旗:驼赛盛宴

- 2024

- 视频:全疆首届“天山骑士”杯刁羊总决赛燃爆特克斯冰雪季

- 视频:阿瓦提县非遗之美

- 视频:磴口县冬季冰雪旅游暨第八届黄河三盛公流凌文化节将启动

- 视频:12月27日 相约连环湖 玩转那达慕

- 视频:呼玛县第二届冬捕节燃情启幕

- 视频:冬至日,内蒙古正蓝旗世界文化遗产——元上都遗址现幻日景观

- 视频:内蒙古准格尔旗冰雪节盛大开幕!

- 视频:额尔古纳市第二届中俄界河冰钓活动启动

- 视频:银装素裹的重话世界——锡林浩特

- 视频:冰雪之约,漫瀚风华|准格尔冰雪节文旅狂欢12月21日启动

- 视频:阿拉善右旗:保护好、传承好非物质文化遗产

- 视频:卓资县:文旅深度融合 县域旅游出圈又出彩

- 视频:内蒙古正蓝旗:四季上都

- 视频:12月12日,泾源雅豪滑雪场邀您畅享冰雪激情

- 视频:冰雪胜境,魅力伊犁!这个冬天在特克斯等你一起来

- 视频:绿水青山丨新疆特克斯:雪落姑娘峰 木屋藏暖冬

- 视频:额济纳原创歌舞情景剧《胡杨红》在呼伦贝尔大剧院精彩上演!

- 视频:格尔木冬春季文化旅游系列活动|周六不打盹 摇滚嗨不停

- 视频:候鸟迁徙看新疆丨阿瓦提:数万只野鸭湿地“闹冬”

- 视频:邂逅冬日红石崖 把极致的冰雪嗨耍体验一网打尽

- 视频:驯鹿已到位 红召草原冬日游约起来吧!

- 视频:内蒙古正蓝旗:朝霞映衬下的世界文化遗产——元上都遗址

- 视频:泾源县拉开冬季旅游序幕 “山水经济”无缝衔接“冰雪经济”

- 视频: “旅居云南”北京发布会

- 视频:走进尼沙汗故居 探访库车民歌的摇篮

- 视频:张掖市2024年“我们的中国梦·文化进万家”系列活动启动

- 视频:绿水青山丨新疆特克斯:雪幕下沉醉在静谧的银白世界

- 视频:夏县南大里乡德兰度假村:依托优势做好“研学+”文章

- 视频:走进你 我的额尔古纳丨冰雪作伴 畅玩嗨翻天!

- 视频:格尔木|文旅融合 让传统文化更“出圈”

- 视频:突泉县:初雪飘落 如诗如画

- 视频:宁夏泾源:初冬时节迎来雾凇美景

- 视频:低空之韵 梦幻飞驰 ——巴丹吉林沙漠

- 视频:绿水青山丨新疆特克斯:雪韵悠悠 美景醉人

- 视频:内蒙古正蓝旗:雁南飞

- 视频:额尔古纳湿地冬韵美轮美奂

- 视频:2024年阿尔山冰雪季 带你领略国家滑雪队的风采

- 视频:数万只野鸭“打卡”阿瓦提县艾西曼湿地

- 视频:绿水青山丨新疆特克斯:雪掩喀拉峻 冬之原韵

- 视频:张掖:“一元剧场”群众乐 传统文化赓续传

- 视频:额尔古纳:诗意初冬

- 视频:绿水青山丨新疆特克斯:雾浪翻涌 林染银霜

- 视频:阿尔山河雪境 每一眼都是童话

- 视频:吕梁:乡村文旅探新意

- 视频:彝良小草坝:深秋观瀑正当时

- 视频:集宁国际皮草城迎来消费热潮

- 视频:黑龙江呼玛绝美雾凇美景、跑冰排齐上阵

- 视频:额尔古纳:候鸟南迁展生态盛景

- 视频:冬季到昭苏来看雪

- 视频:内蒙古正蓝旗:候鸟驿站

- 视频:邂逅卓资县圣水梁九龙湾的秋日雪韵

- 视频:油画般的乌审之秋

- 视频:穿越艰险之路 攀登峻岭之巅 阿拉善右旗文物普查进行时

- 视频:额济纳旗:胡杨染秋意,画卷韵万千

- 视频:万鸟翔集生态美 阿拉善迎来大批南迁候鸟

- 视频:黑龙江呼玛段进入流冰期 呈现“跑冰排”壮观景象

- 视频:阿尔山的冬日邀请!感受浓浓的东北年俗文化!

- 视频:张掖市文旅局长演讲“出圈”出出了文旅初心

- 视频:来梦幻阿尔山!品味一餐地道的东北团圆家宴~

- 视频:阿瓦提是个好地方丨棉城秋意浓 胡杨醉游人

- 视频:大美兴和|兴和县·苏木山

- 视频:内蒙古正蓝旗:人与野生动物和谐共生

- 视频:昭苏:越冬天鹅翩然而至 灵动画卷展秋日之美

- 视频:乌拉盖管理区:红色草原 绿色新城

- 视频:内蒙古正蓝旗:候鸟天堂

- 视频:来阿尔山!感受冬日那达慕“热腾腾”的冰雪狂欢!

- 视频:启程吧!这一站,中国阿尔山

- 视频:大美兴和 | 沿着边境看中国 秋色漫然苏木山

- 视频:东胜——华彩流淌T台 “胜装”点亮蓉城

- 视频:东胜——21度的仲夏之梦

- 视频:2024邂逅巴楚胡杨林的梦幻秋色

- 视频:天边草原乌拉盖丨金秋美如画

- 视频:大批候鸟“打卡”内蒙古正蓝旗金莲川草原

- 视频:首批数千只天鹅等南迁候鸟种群飞临正蓝旗“打卡”

- 视频:玛纳斯国家湿地公园:天蓝水清百鸟鸣

- 视频:绿水青山丨新疆特克斯:山间遇翡翠

- 视频:夏县祁家河:漫山红叶美不胜收

- 视频:宁城秋色浓 苹果香满园

- 视频:阿拉善右旗:文旅融合,擦亮巴丹吉林“新名片”

- 视频:上都季秋

- 视频:金秋十月 走进阿鲁科尔沁旗

- 视频:内蒙古好物—阿拉善右旗篇

- 视频:内蒙古科右中旗:蒙格罕山 撩人秋色

- 视频:绿水青山丨新疆特克斯:秋色斑斓入画来

- 视频:驼铃阵阵,阿瓦提县最美胡杨林等你来!

- 视频:卓资县秋日旅游热度不减

- 视频:张掖:欢度国庆 乐享假日

- 视频:“彩虹张掖”迎客来 “十一”出游热情高

- 视频:第四届鄂尔多斯黄河几字弯文化旅游节精彩瞬间回顾

- 视频:甘南州举行庆祝新中国成立75周年升国旗仪式暨文艺汇演

- 视频:“曙光·伟业”五四运动与中国共产党的创立——专题红色展览

- 视频:孝义文化旅游创意设计征集优秀作品展

- 刘和刚|来准格尔不仅要游美丽的城市 感受人文精神 更要尝美食

- 视频:扎赉特旗热烈庆祝中华人民共和国成立75周年

- 视频:夏县开展“盛世华诞 筑梦夏都”文艺演出活动

- 视频:如诗如画|苏木山秋意浓

- 视频:第四届鄂尔多斯黄河几字弯文化旅游节精彩纷呈

- 视频:群星汇聚第四届鄂尔多斯黄河几字弯文化旅游节

- 视频:圣境甘南——秋韵

- 视频:2024年中国自由式小轮车联赛第三站将在河北崇礼举行

- 视频:纯净阿旗好物 香飘京城

- 视频:兴安好物香飘京城 京蒙携手共绘新画卷

- 视频:秋游苏木山——赏秋景 品秋韵

- 视频:寻秘满归,遇见多妮雅部落!

- 视频:兴安好物进北京 快“赉”围观

- 视频:圣境甘南

- 视频:大兴安岭地区呼玛县|丰收节多彩活动 促乡村振兴展新颜

- 视频:邂逅最美秋色 苏木山森林公园

- 视频:苏木山云海 大自然旷世奇观

- 视频:“骄阳看雪 乌鲁木齐”——相约北京 邀约乌鲁木齐

- 视频:武汉市木兰草原第一届锡林郭勒草原那达慕震撼开启!

- 视频:超燃!350架无人机绽放苏尼特右旗夜空

- 视频:三地乌兰牧骑汇聚苏尼特右旗 奏响时代赞歌

- 视频:绿水青山丨新疆特克斯:特克斯县城斑斓秋色

- 视频:门源一旅游项目入选全国精品景点

- 视频:9月21日锡林郭勒盟那达慕草原走进武汉木兰草原

- 视频:“刚坚文化”强势登陆央视CCTV-2频道

- 视频:9.21武汉市木兰草原 第一届锡林郭勒草原那达慕激情上演!

- 视频:千里共婵娟|库车:月满龟兹人欢乐

- 视频:苏尼特右旗:漫天雾气白如棉 轻如絮 美成了一幅水墨画

- 视频:瞰·草原丨初秋乌拉盖草原 蓑羽鹤翩跹起舞

- 视频:昭苏:金秋湿地色彩斑斓 飞鸟与秋景相映成画

- 视频:中秋假期,晋城市“古建”线路游人气十足

- 视频:兴和县:生态之优赋能高质量发展

- 视频:北疆与岭南同频共振 乌兰牧骑带你穿梭广州的前世今生

- 视频:卓资县十八台镇黄旗滩村举办“庆丰收 迎中秋”活动

- 视频:星空下的额尔古纳

- 视频:内蒙古准格尔旗文旅盛会在广州精彩上演!

- 视频:2024第19届越野e族阿拉善英雄会9月30日在巴丹吉林沙漠开幕

- 视频:跟着悟空游山西!晋城不止有古建~

- 视频:2024准格尔走进广州系列活动即将开幕!

- 视频:内蒙古:有一种美 叫阿尔山的秋天

- 视频:晋城:变“流量”为“留量” 化“网红”为“长红”

- 视频:夏县:沿黄自驾游 旅游正当时

- 视频:库尔勒香梨丰收丰产火“出圈”

- 视频:走进你 我的额尔古纳丨额尔古纳的秋——丰收

- 视频:绿水青山丨新疆特克斯:草原云梦

- 视频:忻州神池特色食品专业镇暨月饼·名特优产品展销成功举办

- 视频:瞰·草原丨乌拉盖河——流动的草原脉络

- 视频:夏县:“千年枣林”话丰收 电商赋能“枣”致富

- 视频:晋城|如何创新文旅业态 让“悟空效应”变成长效流量

- 视频:昌吉回族自治州成立70周年庆祝大会召开

- 视频:杂技炫北疆·醉美明星沟,全区魔术展演9月7日卓资县明星沟拉开帷幕

- 视频:山西晋城:夜游皇城相府 品古建感受沧桑古堡新活力

- 视频:甘肃甘南:乡村旅游富藏乡

- 视频:银川:老街巷变身“潮街区” 文旅融合添活力

- 视频:苏尼特右旗草原迎来颜值巅峰 秋日情怀震撼人心

- 视频:秋日打卡好去处——苏木山

- 视频:甘南,四季如画的诗与远方

- 视频:甘南开展“感恩共产党·奋进新时代”青少年主题教育活动

- 视频:“杂技炫北疆•相约明星沟”盛大魔术展演将在卓资县明星沟景区开幕!

- 视频:内蒙古正蓝旗:仲秋金莲川

- 视频:夏县:打造“美丽庭院+”矩阵 绘就美好“院”景

- 视频:伊路向北:深度打卡乌拉盖九曲湾

- 视频:张掖市各地多措并举推动旅游产业高质量发展

- 视频:乌拉盖九曲湾绿野仙踪餐厅等你来!

- 视频:祁连县产业高质量发展对接会在西宁举行

- 视频:祁连山下好牧场期待与您相遇 好山好水好牛羊邀您共赏

- 视频:红色草原 绿色新城——天边草原乌拉盖

- 视频:纯净阿鲁科尔沁欢迎您

- 视频:阿鲁科尔沁旗|绿色转型 节能攻坚 共筑新时代美好家园新篇章

- 视频:乌拉盖,一个让时光变柔软的地方

- 视频:祁连山下好牧场·祁连藏羊、祁连牦牛、祁连黄菇产业高质量发展对接会8月26日启幕

- 视频:阿拉善右旗自然与文化研学活动助推国际非遗品牌享誉世界

- 视频:世界文化遗产元上都遗址云雾缭绕似“仙境”

- 视频:苏尼特右旗草原迎来颜值巅峰 美景如画 风光无限

- 视频:阿尔山|值得探寻的冷门宝藏景点

- 视频:宁城县匠心打造“燕山北麓·百里画廊”绘就京津冀塞北“后花园”

- 视频:2024兴安盟那达慕搏克比赛震撼上演

- 视频:金昌亮相西安国际旅游博览会 展示独特文旅魅力

- 视频:共同呵护世界自然遗产 “巴丹吉林沙漠—沙山湖泊群”的无穷魅力

- 视频:张掖市各地组织开展“我们的节日·七夕”主题文化活动

- 视频:苏尼特右旗浑善达克沙漠上演“速度与激情”

- 视频:内蒙古第十七届环多伦湖公路自行车赛激情开赛

- 视频:多伦旅游迎来黄金“暑期档”

- 视频:超燃开幕现场!2024九色甘南香巴拉旅游艺术节

- 视频:张掖:乡村旅游持续火爆

- 视频:2024甘南香巴拉旅游艺术节|精彩马术表演

- 视频:古韵山丹:繁花“簇”城如画境

- 视频:巴仁哲里木的“那远山” 后劲儿太大了

- 视频:锡林广场|盛夏“文化大餐”让百姓“畅享一夏”

- 视频:乌审走马露营音乐节8月3日震撼来袭!

- 视频:阿鲁科尔沁旗甲辰年哈布图哈萨尔敖包祭祀

- 视频:沉浸式感受玉树走马竞赛

- 视频:2024内蒙古正蓝旗金莲花节

- 视频:天马奔腾——马背上的速度与激情

- 视频:阿拉善右旗|暑期文化和旅游消费季7月25日火热开启!

- 视频:夏日阿鲁科尔沁草原蝴蝶飞舞

- 视频:走近乌拉盖河 玩转溯源之旅

- 视频:徒步逛草原!乌拉盖管理区第十一届“走近乌拉盖河徒步溯源之旅”开启

- 视频:花开北疆 相约正蓝旗丨2024正蓝旗金莲花节盛景开幕

- 视频:燃动绿茵!草原足球冠军赛在锡林浩特开赛

- 视频:阿尔山旅游业兴旺火爆

- 视频:绿水青山丨新疆特克斯:喀拉峻草原的缤纷野花世界

- 视频:烟火新主场 7月13日 山丹炒拨拉节热辣来袭

- 视频:夏县泗交:消夏文化推动文农旅融合发展

- 视频:“马超”带热锡林郭勒草原文旅

- 视频:绿水青山丨新疆特克斯:星河璀璨

- 视频:门源|油菜花开惹人醉 夏日美景迎客来

- 视频:7月9日追凉泗交

- 视频:海南省教职工乒乓球比赛成功举办

- 视频:写·乌拉盖

- 视频:山丹炒拨拉:美味中的风情画卷

- 视频:花开上都 分外妖娆

- 视频:阿鲁科尔沁旗|草原上的诗与远方

- 视频:大兴安岭呼玛机场试飞成功

- 视频:《歌从草原来》在天边草原乌拉盖精彩上演

- 视频:旅迹 · 库伦 | 追寻赓续——库伦旗红色文旅线路

- 视频:“夏”一站 内蒙古|二连浩特的“宝藏”游玩指南 请查收!

- 视频:凝心铸魂,笃学兴和

- 视频:追花逐梦看新疆丨昌吉:油菜花开遍地金

- 视频:北京向西一步《金雕飞起的乌兰察布》

- 视频:2024年锡林郭勒蒙古马超级联赛正蓝旗站激情开赛

- 视频:赏美景 品美食 古韵山丹欢迎您

- 视频:在乌审草原晨曦中 品特色早餐

- 视频:来二连浩特 坐着“火车”吃火锅

- 视频:追花逐梦看新疆|昭苏野狼谷碧波繁花草原歌

- 视频:乌兰察布苏木山,避暑纳凉好地方!

- 视频:寻·味乌拉盖 品人间烟火

- 视频:绿水青山丨新疆特克斯:翠色欲流!中国历史文化名村——琼库什台

- 视频:草原美景 天边草原乌拉盖

- 视频:耍!跟着赛事去旅行

- 视频:二连浩特|大观欧亚之窗 逸游蒙俄风情

- 视频:2024年阿鲁科尔沁草原游牧系统服务牧民转场暨绿色旅游活动启动仪式

- 视频:山丹炒拨拉——流传千年的丝路美食

- 视频:乌拉盖最美彩虹水滑道!水花朵朵,欢乐无限~

- 视频:这个夏天来内蒙古科右中旗 感受草原盛会那达慕

- 视频:上都:夏日黄花正妖娆

- 视频:乌拉盖芍药谷 喊你来赏花~

- 视频:内蒙古科右中旗“枫”景独秀等你来

- 视频:“中国草都”阿鲁科尔沁 迎来第一茬苜蓿草丰收

- 视频:这个夏天,总要来一趟霍城吧!

- 视频:点赞收藏 !巴丹100(六月赛季)时间地点全知道

- 视频:绿水青山丨新疆特克斯:走进特克斯县喀拉托海湖的绿色天地

- 视频:许元|培育壮大民族特色产业 增进各族群众民生福祉

- 视频:去霍城,去邂逅那无尽的美好与惊喜

- 视频:阿鲁科尔沁|草原最美的季节来了

- 视频:正蓝旗浑善达克沙地夏日风光 沙水相依美如画

- 视频:阿鲁科尔沁|春尽夏生 芍药正当时

- 视频:阿瓦提县文化旅游宣传推介收获满满

- 视频:2024年应届高考生实行免费畅游林芝市景区优惠活动政策

- 视频:活力米林•乐在骑行 自行车环城挑战赛

- 视频:晋城北石店中心幼儿园庆六一活动

- 视频:林芝市发布“引客入林”促进旅游消费市场奖励措施

- 视频:世界文化遗产——元上都遗址

- 视频:探密药洲·回归自然徒步活动

- 视频:大型沉浸式情景歌舞剧 金雕飞起的乌兰察布即将开演

- 视频:米林市第十六届黄牡丹藏医药文旅活动主题音乐会精彩回顾

- 视频:霍城万亩薰衣草花海惹人醉

- 视频:夕阳下的牧归 美丽阿鲁科尔沁

- 视频:苍狼秘境 天边草原乌拉盖

- 视频:额尔古纳的诗与远方

- 视频:内蒙古正蓝旗|俏花满上都

- 视频:二连浩特市全力推进旅游文化融合发展

- 视频:来自草原的美味 阿鲁科尔沁旗黄油

- 视频:科右前旗丨“农旅”融合激发乡村振兴活力

- 视频:库车大小龙池 夏日景色秀丽迷人

- 视频:5•28相约米林看和大熊猫一样珍贵的黄牡丹

- 视频:新疆夜市大PK丨游刀郎天街夜市 有你想要的阿瓦提味道

- 视频:大花黄牡丹,高原上的璀璨明珠!

- 视频:来阿鲁科尔沁 让你感受草原的清新宁静

- 视频:野生郁金香绽放 在昭苏“郁”见美好

- 视频:普兰“仲”舞,以野牦牛的王者之风演绎迎客之礼

- 视频:额尔古纳提前迎来旅游旺季

- 视频:文旅局长助力高台夜市,点亮“夜经济”!

- 视频:用《我的阿勒泰》打开米林!

- 视频:上都春色

- 视频:掼蛋比赛暨《掼蛋进行曲》首发仪式

- 视频:阿鲁科尔沁旗:万亩山杏花竞相绽放

- 视频:霍城|旅游胜地 自驾天堂

- 视频:内蒙古科尔沁左翼后旗乌旦塔拉五角枫花盛开

- 视频:阿鲁科尔沁旗:奋力书写高质量发展新篇章

- 视频:走进惠远古城,仿佛踏入时光长廊

- 视频:避暑旅游哪里去,兴安岭上兴安盟

- 视频:库尔勒市半程马拉松燃情开跑

- 视频:接下来几个月 乌拉盖是这个样子的

- 视频:新疆特克斯:5年不遇 喀拉峻人体草原再现胜景

- 视频:兴和县苏木山:生态持续向好 野生动物频频“露脸”

- 视频:5.19相约“花开四季” 感受“天边草原”

- 视频:兴安盟科右中旗|枫花香自草原来

- 视频:内蒙古鄂托克前旗:柠条花开香五月

- 视频:天边草原乌拉盖|邀您赴一场春天的约会

- 视频:“五一”假日 阿拉善右旗接待旅客12.59万人次

- 视频:张掖|多姿多彩欢度“五一”假期

- 视频:“五一”小长假 主播带你乐游阿瓦提 赛马叼羊“大场面” 邀您来看

- 视频:正蓝旗|国家一级保护动物白枕鹤等珍稀野生鸟类归来

- 视频:“杜鹃绽放 春约北疆”暨科右前旗德伯斯镇第二届杜鹃花旅游季活动开幕

- 视频:您听说过“5·19中国旅游日”吗?

- 视频:魅力正蓝旗:不知天上谁横笛,吹落琼花满上都

- 视频:五一海南行 优惠享不停

- 视频:天边草原乌拉盖 有你想要的自由

- 视频:新疆特克斯:微风中的金色伊甸:特克斯县喀拉托海镇湿地公园

- 视频:上都:山巅怯寒犹积雪,浅绿催报已知春

- 视频:踏上福寿山的自驾之旅,感受风的呼啸,探索自然的奥秘

- 视频:阿瓦提县海棠花开春意浓 满树繁花引人醉

- 视频:天边草原乌拉盖|候鸟北归与生态保护的双向奔赴

- 视频:绿水青山丨新疆特克斯:雪地野鸭比翼双飞 春日生机显露

- 视频:双江泼水节 泼洒幸福

- 视频:上都——春天的呼吸

- 视频:阿瓦提县多彩文旅活动迎来旅游热潮

- 视频:寻春居延 邂逅最美四月天

- 视频:科右前旗“乡村游”热度持续攀升

- 视频:4月14−16日相约双江 感受泼水狂欢

- 视频:清明假期 乌兰察布市旅游市场持续升温

- 视频:张掖:最美人间四月天 踏青春游正当时

- 视频:临泽: 千人品鉴草芽鸡共享春日盛宴

- 视频:跨境游热起来 二连浩特口岸迎入境高峰

- 视频:春日“趣”研学,享扎赉特之美 “兴安盟娃游兴安”研学活动启航

- 视频:春暖花开丨阿瓦提县杏花盛开 娇艳芬芳“醉”游人

- 视频:人间四月天,福寿山杏花烂漫惹人醉

- 视频:上都春潮雁归来

- 视频:特克斯·喀拉托海湖:翡翠湖面 静谧盎然

- 视频:大地回春:今春首批北迁候鸟飞抵正蓝旗

- 视频:黑龙江呼玛开展防凌爆破,场面壮观!

- 视频:最美人间四月天“相约米林”共赴桃花之约

- 视频:库尔勒:天鹅河畔春色美

- 视频:霍城福寿山|杏花绽放迎春来

- 视频:仪式感满满,西藏米林欢迎2024首批桃花旅游团

- 视频:武威文旅局长京剧变装秀“诗”力 河西都会接泼“天”富贵

- 视频:畅游五彩画卷 共赏吕梁风光

- 视频:胡歌 喊你一起到林芝赴一场雪山下的桃花盛宴

- 视频:科右中旗|春与雪的浪漫邂逅

- 视频:2024西藏米林桃花何时开?一起来看看桃花花期预报吧!

- 视频:晋城|坚定不移发展文旅康养

- 视频:北归候鸟“先遣部队”已抵达科尔沁国家级自然保护区

- 视频:彩虹张掖文化旅游资源推介会在天水市举行

- 视频:这么近,那么美|周末去赵州桥捕捉春天的浪漫

- 视频:金昌文旅携“火星宝贝”赴天水长精神 取“真经”

- 视频:嘉有烤肉

- 视频:杏花盛开的季节,走进福寿山,感受浪漫与美好

- 视频:杏花盛开福寿山 福寿四月春盎然

- 视频:内蒙古正蓝旗汽车拉力赛:狂飙浑善达克

- 视频:航拍“独库公路第一景” !震撼!

- 视频:“特美扎赉特”观鸟季研学活动开始啦!

- 视频:阿拉善右旗“非遗”在保护传承中绽放光彩

- 视频:阿鲁科尔沁旗迎来北归迁徙候鸟赤麻鸭

- 视频:绿水青山丨新疆特克斯:碧玉河谷的宁静与生机

- 视频:三月|遇见天边草原雾凇美景 惹人醉

- 视频:候鸟迁徙看新疆丨库车市巴依孜湖:春风潜入百鸟鸣

- 视频:春季春游阿瓦提县景区人气爆棚!

- 视频:绿水青山丨新疆特克斯:万物复苏!新疆特克斯冰雪消融野鸭翔集

- 视频:金色门源 富硒善地

- 视频:凉州春雪 泽润万物

- 视频:璀璨上都

- 视频:绿水青山丨新疆特克斯:冬日邂逅童话喀拉峻

- 视频:遇见天边草原丨草原水韵

- 视频:成龙在冰雪新疆演绎《龙马精神》

- 视频:张掖市委常委、宣传部部长尚友俊向国际友人推介张掖

- 视频:喀喇沁旗高跷拜年

- 视频:张掖:千年非遗黄河灯阵亮灯迎客

- 视频:新疆特克斯:“新疆·刁羊之乡”首届迎元宵雪地刁羊比赛开赛

- 视频:年味藏在年俗里丨包饺子

- 视频:蓝旗味道 香飘京城

- 视频:晋城|蓄势崛起擦亮品牌 康养之城叫响全国

- 视频:2023-2024冰上龙舟超级联赛总决赛暨乌拉盖冰上龙舟邀请赛开赛

- 视频:灯火里的科右中旗

- 视频:“小土豆”们在多伦湖景区开启欢乐冰雪之旅

- 视频:2024宁城紫蒙湖冬捕旅游节开幕

- 视频:伊金霍洛旗乌兰牧骑舞蹈《马铃儿摇响幸福歌》精彩亮相央视舞台!

- 视频:遇见天边草原 丨 繁花

- 视频:相约十四冬 共燃冰雪情|乌兰察布市开展迎接“十四冬”倒计时庆祝活动

- 视频:【云游新疆】新疆特克斯:俯瞰云雾飘渺下的八卦城

- 视频:雪后滨州,景色更美!

- 视频:雪马狂飙

- 视频:库车市各乡村“舞” 力全开

- 视频:草原明珠·锡林浩特|邀请南方“小土豆”看马超

- 视频:“尔滨”的风吹到伊金霍洛,主打一个听劝,开始上分了

- 视频:第十四届全国冬季运动会宣传片《相约十四冬 魅力内蒙古》震撼来袭!

- 视频:多伦湖景区冰雪娱乐正式开园

- 视频:一场策马扬鞭的奔腾,点燃苏尼特草原冬日热情

- 视频:快乐熊诺|邀您共赴冰雪盛宴

- 视频:苏尼特右旗冬季旅游那达慕精彩驼球赛

- 视频:观黄羊正当时丨直播探秘草原精灵的迁徙踪迹

- 视频:苏尼特右旗草原上演雪原策驼扬鞭

- 视频:北疆草原·苏尼特右旗那达慕盛会燃爆冬日草原

- 视频:北疆草原上的烧烤Party!

- 视频:新疆特克斯:冰雪之约 始于足下!新疆喀拉峻首届特色旅游体育活动

- 视频:二连浩特站“马超”活动现场精彩纷呈!

- 视频:2024苏尼特右旗骆驼文化节将嗨翻北疆草原

- 视频:冬日苏木山|银装素裹 层峦叠嶂

- 2023

- 视频:这么近,那么美,周末到河北丨徜徉燕赵 共赏冬韵

- 视频:新疆特克斯:松雪共语苏阿苏

- 视频:阿拉善右旗|冬季万驼那达慕 游客点赞驼乡魅力

- 视频:寻找苏尼特右旗最美的骆驼!

- 视频:巴彦淖尔用一场新年音乐会迎接2024年的到来!

- 视频:2024“北疆草原·相约苏尼特”遇见不一样的盛宴

- 视频:乡村非遗陪你过新年丨库车人的“家乡味道” 那叫一个地道

- 视频:呼玛县首届“北国边塞鹿鼎山·冰雪兴安武侠情”文化周活动进入倒计时

- 视频:2023年全国冬季“村晚”示范点科右中旗西日道卜嘎查“庆丰年”农牧民文化展演活动精彩上演

- 视频:绿水青山丨新疆特克斯:冰上冬不拉弹奏 寒冬中的温暖乐章

- 视频:锡林浩特市乌兰牧骑歌手倾情演唱《冰雪之约》

- 视频:大兴安岭——万人泼水成冰表演

- 视频:额尔古纳市首届中俄界河冰钓活动火热启动

- 视频:第十八届阿尔山冰雪节暨2023中蒙俄(阿尔山)国际汽车冰雪挑战赛开幕

- 视频:四季都能游的喀喇沁欢迎您

- 视频:万峰驼那达慕大会将在阿拉善右旗举办

- 视频:阿拉善有什么丨风景这边独好

- 视频:清新喀喇沁欢迎您

- 视频:美丽新源:冬雪扮靓杏花谷 银装素裹美如画

- 视频:新疆特克斯:罕见!特克斯县显“海浩”现象

- 视频:内蒙古自治区第二十届冰雪那达慕开幕式精彩纷呈

- 视频:一生长乐

- 视频:鄂托克前旗乌兰牧骑学唱“十四冬”会歌《冰雪之约》

- 视频:草原上出现双侧“幻日”天下奇观~

- 视频:相约“最燃”十四冬!额济纳旗乌兰牧骑学唱《冰雪之约》

- 视频:边城味道——粘豆包

- 视频:兴安岭上歌飞扬

- 视频:魅力正蓝旗:精灵魅影

- 视频:2023年乌兰察布“冰雪之恋”运动季正式启动

- 视频:大兴安岭呼玛:深入开展“筑梦冰雪·同向未来”主题冰雪活动

- 视频:阿拉善特色文创为北疆文化添新意

- 视频:门源县以冰雪为“媒” 喜迎八方来客

- 视频:“向西一步去滑雪”乌兰察布旅游专列12月7日北京首发

- 视频:边境草原上的小精灵

- 视频:马超联赛锡林浩特站精彩回顾

- 视频:祖国最北 二连最美

- “海丝长乐”微视频大赛一等奖获奖视频

- 视频:昭苏湿地现“冰莲花” 灵动又壮美

- 视频:2023喀喇沁旗好物好景进京推介会

- 视频:赤峰好物进北京 宁城好物“耀”京城

- 视频:内蒙古第二十届冰雪那达慕12月17日将在呼伦贝尔启幕

- 视频:忻州市举办“冬享航旅·相约忻州”航旅产品推介会

- 视频:绿水青山丨新疆特克斯:冬季民俗游锁定阿克塔斯

- 视频:“蒙古马超级联赛”锡林浩特站11月28日激情开赛

- 视频:阿瓦提县大片胡杨披上“金装”

- 视频:新疆特克斯:绝美云海!云端遨游八卦城

- 视频:2023新疆·巴州文化旅游资源推介会走进成都

- 视频:2023乌兰察布冬季旅游产品火热发布,邀您来一场“冰雪之恋”

- 视频:库车胡杨色彩斑斓 如诗如画

- 视频:莫力达瓦旗腾克达斡尔民俗村,这个冬天不打烊

- 视频:赏儒风水韵 品大德之州

- 视频:兴安盟冬季旅游震撼来袭

- 视频:绿水青山丨新疆特克斯:琼库什台雪后美景,每一帧都是仙境!

- 视频:“十四冬”倒计时100天先导片上线

- 视频:魅力正蓝旗:right here waiting

- 视频:魅力正蓝旗:上都雁南飞

- 视频:10万平方米!锡林浩特市首个体育公园建成开放

- 视频:中国·黑龙江冰雪旅游产业发展指数(2023)发布

- 视频:漠河北极滑雪场首滑式华彩启幕!

- 视频:保护湿地精灵!500余人88公里环长乐骑行

- 视频:江山如画丨昭苏:一片青绿在玉湖

- 视频:科尔沁国家级自然保护区迎来秋季候鸟迁徙高峰

- 视频:江山如画丨昭苏:巍峨雪山苍松翠柏 峡谷秋色如游画中

- 视频:美丽新源丨那拉提:橙黄橘绿秋未尽 雪抚枝叶树树白

- 视频:魅力正蓝旗:鸿飞霜降

- 视频:神十七掀起“航天”旅游热,额济纳再度火出圈!

- 视频:打卡库车老城 穿越千年龟兹

- 视频:为“阿拉善礼物”代言!阿右旗上线7家实体店

- 视频:戴斌|城市休闲的时空聚合与旅游重构

- 视频:绿水青山丨新疆特克斯:国家森林公园斑斓秋色

- 视频:乌兰察布“森林之韵”苏木山九九重阳登山季活动成功举办

- 视频:云游岫岩仙人谷 体验浪漫之秋

- 视频:醉美老白山

- 视频:《沁乡廉韵》

- 视频:重阳节丨阿右旗这些活动温暖进行

- 视频:正蓝旗浑善达克沙地鸿图淖尔:白沙盘里一青螺

- 视频:文博会第一天!带您解码多彩临汾

- 视频:喀喇沁旗委书记房瑞围绕旗农文旅康养产业做主题推介

- 视频:举世独有的“西施舌”,闽菜皇冠上最亮的珍珠!

- 视频:库车唯美秋景限时上线

- 视频:吕梁|精心筹备文博会 让非遗文化绽放异彩

- 视频:乌兰察布“森林之韵”苏木山九九重阳登山季活动即将开启

- 视频:魅力正蓝旗——天鹅湖

- 视频:竹泉村·红石寨金秋健康跑10月21日活力开跑

- 视频:阿咪东索2023祁连·重阳节徒步大赛即将启动

- 视频:“露营+” 额济纳旗居延驿站又有新玩法

- 视频:河北兴隆:金秋雾灵 壮美如画

- 视频:正蓝旗奶酪会客厅正式启用

- 视频:伊金霍洛旗:文旅融合发展 赋能乡村振兴

- 视频:岫岩枫叶正红,一起探寻秋日童话世界

- 视频:绿水青山丨新疆特克斯:达坂雪花纷飞 银装素裹美如画

- 视频:蒙格罕山秋日画卷

- 视频:秋染苏木山 十里缤纷色

- 视频:魅力正蓝旗:最是橙黄蓝绿时

- 视频:银装素裹 独库公路铁力买提达坂美如画

- 视频:巴彦木仁苏木:改善人居环境“焕新颜”勾勒和美乡村“新画卷”

- 视频:正蓝旗迎来首批迁徙过境候鸟

- 视频:绿水青山丨新疆特克斯:半山白雪半山秋色

- 视频: 科右中旗:秋“枫”正当时

- 视频:“双节”假期阿拉善右旗旅游业火热

- 视频:“十四冬”专家指导座谈会在喀喇沁旗美林谷召开

- 视频:金秋之旅:瞰见斑斓旖旎的乌兰察布

- 视频:大美中国·乌兰察布苏木山美景天成 浓墨重彩别有滋味

- 视频:金秋十月|漠河吸引了天南海北的游客前来观光打卡

- 视频:绿水青山丨 特克斯的秋打翻了大自然的调色盘

- 视频:新疆霍城福寿山祝伟大的祖国繁荣昌盛~

- 视频:魅力正蓝旗:秋获

- 视频:百湖之乡 魅力磴口

- 视频:激情阿拉善 大美纳林湖

- 视频:阿瓦提县2023年“中国农民丰收节”活动成功举办

- 视频:乌拉盖草原有多美?一起感受

- 视频:魅力正蓝旗•秋恋

- 视频:喀拉峻草原上的激情与碰撞马术表演

- 视频:遇见昭苏 预见圣境

- 视频:镜头下的塔河——绚丽秋景

- 视频:霍城美景 中华福寿山

- 视频:魅力正蓝旗:牧草香里备“冬粮”

- 视频:塔河秋色渐浓

- 视频:礼遇昭苏 相约金秋——天马故乡邀你共赴一场寻秋之旅

- 视频:2023年二连浩特第五届"中国体育彩票杯"中蒙俄网球邀请赛将开赛

- 视频:特克斯县包扎得尔牧场:大自然的雄伟印记

- 视频:2023年第二十届河套文化艺术节暨首届河套丰收旅游季活动今晚开幕

- 视频:绿水青山丨新疆特克斯:秋季的喀拉峻湖色彩迷人

- 视频:库车:众人皆好荷花色 以荷入肴引客来

- 视频:魅力正蓝旗:浑善达克之韵

- 视频:上都:云蒸霞蔚入画屏

- 视频:阿尔鹿带你游阿尔山!

- 视频:遇见天边草原丨“丰”景如画

- 视频:草原“打草”忙 牧草丰美壮牛羊

- 视频:上都:云蒸雾绕似蓬莱

- 视频:正蓝旗蒙古马

- 视频:陈巴尔虎旗:初秋风景如画

- 视频:骑马娶你!巴喀勒克村这场集体婚礼爆燃

- 视频:上山下乡餐饮望园店第二十届吃西瓜大赛

- 视频:缘遇滨河·牵手七夕

- 视频:绿水青山丨新疆特克斯:抓住秋天的衣角 秋天的喀拉峻草原

- 视频:草原最美季 相约鄂托克旗那达慕

- 视频:“仙境”上都

- 视频:2023首届苏木山森林音乐节即将震撼来袭!

- 视频:2023国际冬季运动(北京)博览会发布会在京召开

- 视频:“雾”入仙境!辉腾锡勒草原被大雾缭绕,风景美如画

- 视频:岫岩县参加“全国知名民企助力辽宁全面振兴新突破高端峰会”推介

- 视频:第二届红山湖水生态旅游美食节启动 吸引八方游客

- 视频:新疆库车市2000余亩向日葵丰收 开出百姓“致富花”

- 视频:2023年二连浩特市中蒙俄那达慕大会即将开幕

- 视频:2023兴安盟那达慕8月9日盛大开幕!

- 视频:美到窒息!琼库什台风光旖旎

- 视频:锡林浩特:草原上的边车节,一起感受速度与美景

- 视频:陈东升:美丽的阿尔山一定会越来越好

- 视频:兴安盟30余家企业 100余种精品农畜产品精彩亮相阿尔山校友经济论坛

- 视频:魅力正蓝旗:上都云河

- 视频:如诗如画乌拉盖——把答卷写在北疆大地上

- 视频:昭苏:万亩油菜花开 诗画景色引游人

- 视频:兴安岭上兴安盟——相约岭上风光

- 视频:“锡林好礼”文创产品“火出圈” !

- 视频:“驼”你走进中国骆驼之乡→阿拉善 这里风光“驼驼”的!

- 视频:炎炎夏日《到新疆温宿,赴一场盛夏的清凉之约吧》

- 视频:喀喇沁旗第二届文化旅游节7月25日开幕

- 视频:7月15日至8月5日,正蓝旗金莲川赏花节盛大举办

- 视频:昭苏县喀尔坎特草原上演“万马奔腾”盛景

- 视频:“草原音乐周末”燃爆科右中旗,3万人享受21℃的夏日狂欢

- 视频:第四届阿尔山校友经济论坛7月下旬举办

- 视频:香约正蓝旗 嗨吃大锅牛肉

- 视频:鸟群翩飞 库车牙哈镇湿地美如画

- 视频:绿水青山丨新疆特克斯:云卷云舒瞰草原

- 视频:第六届中国新疆国际民族舞蹈节先导片抢先看

- 视频:魅力正蓝旗:上都精灵

- 视频:小小帐篷撑起“诗和远方” 露营成为阿拉善旅游新宠

- 视频:山西晋城太行锡崖沟旅游度假区研讨会在京成功举办

- 视频:兴安岭上兴安盟 杭盖草原乳香飘

- 视频:上都仲夏:风光不与四时同

- 视频:相约苍狼沃野 放歌天边草原

- 视频:百车大穿越 体验锡林郭勒草原千里风光

- 视频:门源县各族儿女欢庆自治县成立70周年

- 视频:“中国玉都·生态水乡”岫岩文旅推介会成功举办

- 视频:醉美草原:争渡、争渡,惊起一湖鸥鹭

- 视频:天边草原乌拉盖——心之向往的诗和远方

- 视频:醉美草原:听闻远方有你

- 视频:门源百里油菜花海已经全面绽放 邀请八方宾朋一起赏花海

- 视频:门源县成立70周年庆祝活动新闻发布会在西宁召开

- 视频:独库公路迎来旅游旺季 游客纷至沓来

- 视频:奇异现象丨新疆特克斯夜空上演闪电奇观

- 视频:内蒙古正蓝旗:生命绽放

- 视频:生态兴和 康养胜地——大美苏木山

- 视频:魅力正蓝旗:挚爱

- 视频:“一键投兴安”正式上线!

- 视频:第六届马帮大会6月21日在阿拉善梦想沙漠公园火热启幕!

- 视频:7月8日—9日 疆菓音乐节

- 视频:2023美林谷越野骑士嘉年华 点燃文旅融合“新引擎”

- 视频:古韵龟兹丨美不胜收!独库公路邀您来打卡

- 视频:内蒙古正蓝旗:正是山花烂漫时

- 视频:6月23日-24日乌苏啤酒音乐节强势回归

- 视频:打卡兴安农村第一党支部纪念馆

- 视频:内蒙古察右前旗:特色民宿赋能乡村振兴

- 视频:相约草原 纵享青春 科右前旗大学生草原旅游节启动!

- 视频:内蒙古正蓝旗——小天鹅破壳而出

- 视频:第23届中国·金湖荷花节6月10号盛大开幕

- 视频:巴彦敖包生态旅游度假村 | 借力乡村旅游 深入推进乡村振兴

- 视频:绿水青山丨新疆特克斯:阔克苏大峡谷壮美景色

- 视频:魅力正蓝旗:造化精灵秀

- 视频:苍狼秘境 天边草原丨草原味道:阿妈的手擀羊肉面

- 视频:魅力正蓝旗:迷人的浑善达

- 视频:苍狼秘境 天边草原5月30日——6月1日相约北京

- 视频:魅力正蓝旗:初夏的慧温河

- 视频:5•28相约西藏米林 体验珞巴民俗与工布响箭

- 视频:国家级非物质文化遗产——西和乞巧

- 视频:新疆特克斯:疯狂心动阿克塔斯草原!拥有金色“花毯”真的太美了

- 视频:山水米林 花谷药洲

- 视频:中国(环塔)国际拉力赛温宿赛段精彩瞬间

- 视频:阿克苏好地方·旅游篇—《库车天山神秘大峡谷》

- 视频:药洲牡丹竟绽放 美丽米林启新航

- 视频:苍狼秘境 天边草原|乌拉盖北京文旅宣传、招商引资活动将启动

- 视频:中国旅游日,大兴安岭一大波优惠及活动新鲜出炉!

- 视频:“梦回大唐 水磨奇妙游”沉浸式国风游园会

- 视频:宁城县乌兰牧骑文旅大篷车赴北京石景山区巡演推介

- 视频:肴“转”枫情马镇——“枫”传花信醉游人

- 视频:2023中国西北旅游营销大会在宝鸡开幕

- 视频:第十二届宝鸡市文化旅游节成功举办

- 视频:魅力正蓝旗之首夏

- 视频:科右中旗五角枫生态旅游景区:“枫”花正茂 惹人醉

- 视频:磴口文旅局长变装“出战”!诚邀您到磴口清凉一“夏”!

- 视频:一袭红衣,为家乡代言!杭锦后旗 旅游中心主任变装出战

- 视频:绿水青山丨新疆特克斯:“顶冰花”绽放似地毯

- 视频:内蒙古第二届摩旅机车穿越嘉年华将在二连浩特开启

- 视频:天边大草原 纯美乌拉盖

- 视频:苏尼特右旗赛罕乌力吉苏木——沙漠穿越,邀你打卡

- 视频:阿拉善右旗 | 全力打造世界沙漠旅游目的地

- 视频:“五一”假期晋城市旅游和消费市场全面升温

- 视频:“五一”假期乌兰察布市各大景区迎来旅游高峰

- 视频:2023年中国摩托车越野锦标赛(库伦站)成功举办

- 视频:新疆特克斯:五月出现“花映雪,雪融花”美景

- 视频:二连浩特 | 国门活动党建引领 推进体育+旅游融合发展

- 视频:2023年“中国体育彩票”中蒙健身气功培训暨交流展示活动在二连浩特成功举办

- 视频:兴安岭上兴安盟:醉美的地方!万亩野杏林 花开满眼春

- 视频:永定邀你邂逅春夏美好

- 视频:让阅读成为习惯 让书香浸润生活

- 视频:山东沂南:红歌诞生地唱响《跟着共产党走》

- 视频:第17届越野e族英雄会4月3日-5月2日在巴丹吉林沙漠举行

- 视频:额济纳旗“苍天千峰驼羔”文化旅游系列活动开幕在即

- 视频:第十四届北京国际茶业及茶艺博览会拉开帷幕

- 视频:最美五月天,阿尔山邀你来打卡

- 视频:“杏绘喀喇沁 香约月牙山”喀喇沁月牙山杏花节将启幕

- 视频:科尔沁国家级自然保护区:上万只候鸟繁衍栖息尽显春日美景

- 视频:“国宝”白枕鹤归来

- 视频:第17届越野e族英雄会—巴丹吉林

- 视频:胜地正蓝旗将迎来辽阔草原的绿盖叠翠

- 视频:新疆巴州文化旅游资源推介会走进北京

- 视频:这里是科右前旗

- 视频:第17届越野e族英雄会即将启幕!

- 视频:绿水青山 | 新疆特克斯阿克塔斯雨后放晴 云雾缭绕

- 视频:内蒙古正蓝旗:银白与蔚蓝

- 视频:绿水青山丨新疆特克斯喀拉峻草原生机盎然

- 视频:科右前旗农产品亮相北京 现场签约3.3亿元订单

- 视频:中俄界江黑龙江呼玛段防凌爆破8.4公里

- 视频:杜鹃即将花开!阿尔山只等你来!

- 视频:清新喀喇沁 健康生态游

- 视频:清明时节|雪落上都

- 视频:林芝桃花节米林分会场系列活动精彩纷呈

- 视频:用一朵花开的时间 唤醒阿尔山的春天

- 视频:正蓝旗成千上万候鸟迎春来

- 视频:乌审旗浩勒报吉淖尔迎来新“客人”

- 视频:绿水青山丨新疆特克斯:春雪遇雾凇 水墨丹青入画来

- 视频:科右前旗 | 索伦河谷柳树红

- 视频:兴和县涝利海:候鸟归来春意暖

- 视频:一起到汉中南郑感受金色花海 赴一场春天的约会

- 视频:科右中旗“文旅活旗”绘就全域旅游“新蓝图”

- 视频:2023昌吉州春季旅游系列推介会在京成功举办

- 视频:“这就是莆田”文旅推介会亮相北京

- 视频:新疆特克斯:仙雾缭绕 雪景山林天境游

- 视频:新疆第一春 花开吐鲁番|吐鲁番邀您体验“喊春游”

- 视频:西藏林芝第二十届桃花旅游文化节3月28日拉开帷幕

- 视频:乌审马头琴交响乐团“双演模式”吸引百万观众

- 视频:新疆温宿 | 冰雪消融又一春 五彩峡谷显恢弘

- 视频:科右中旗:“她力量”温暖你我

- 视频:沂南县政府副县长杨文娜|邀您打卡智圣故里 红嫂家乡

- 视频:科右中旗奋进最强音

- 视频:西和县举行2023年学雷锋志愿服务主题实践活动启动仪式

- 视频:绿水青山 | 喀拉托海湖:冰消雪释 野鸭翔集

- 视频:文旅局长“出圈”带你畅游鄂前旗!

- 视频:音舞诗画《掀起你的盖头来——新疆是个好地方》

- 视频:阳春三月 | 邀您赴约阿尔山的冰雪之春

- 视频:陈巴尔虎|马踏春雪蹄声急 草原深处景色美

- 视频:新疆特克斯:雪后美景入画来

- 视频:兴安盟(京津冀)旅游推介会

- 视频:乌兰格日乐|兴安盟旅游资源+招商项目推介

- 视频:边玩边学!三河科普研学路线一日游推荐

- 视频:新宾|首届赫图阿拉城“二月二·民俗节”精彩纷呈

- 视频:特克斯县:举办刁羊比赛 感受草原上的速度与激情

- 视频:雾笼上都

- 视频:雪浴上都

- 视频:畅玩沙漠“阿拉善英雄会”将强势回归!

- 视频:新疆特克斯:喀拉托海湖冰铺雪盖现曼妙舞姿

- 视频:科右中旗在瑞雪中迎接春天

- 视频:魅力沂南 文旅筑梦

- 视频:新疆特克斯县国家湿地公园又见野鸭游弋

- 视频:原创歌曲《福见长乐》全网首发,景美人美情更美!

- 视频:科右中旗蒙格罕山自然保护区首次发现成群大鸨

- 视频:三峡之巅 诗橙奉节:狮王争霸“闹新春”

- 视频:锡林浩特元宵节文体系列活动圆满落幕

- 视频:元宵佳节上都夜放花千树

- 视频:正蓝旗元宵系列活动之赛骆驼

- 视频:绿水青山丨新疆特克斯:喀拉托海湖绝美碎冰现“海洋地图”

- 视频:绿水青山新疆特克斯:喀拉峻湖川凝冻霭彷如顶级冰裂釉陶瓷

- 视频:到阿拉善,邂逅冬雪与沙漠的浪漫!

- 视频:年“味”科右中旗文旅 新春有礼

- 视频:生态兴和 康养胜地——2023苏木山初雪

- 视频:特克斯县:2023年首届“新春杯”篮球邀请赛圆满落幕

- 视频:大兴安岭塔河:“狍角帽”萌化网友 “短视频”助推文旅发展

- 视频:正蓝旗蒙古族群众祭火祈福

- 视频:生态兴和 康养胜地——苏木山日出美景

- 视频:五原县首届冰雪节异彩纷呈

- 视频:生态兴和 康养胜地

- 视频:苏木山美景之雪景篇

- 视频:特克斯县首届“新春杯”篮球邀请赛开赛

- 视频:国家一级摄影师带你走进古韵长乐

- 视频:内蒙古磴口县“百湖之乡 冰彬有礼”冰雪民俗活动激情开幕

- 视频:阿拉善右旗骆驼文化那达慕大会成功举办

- 视频:阿拉善右旗365峰骆驼巡游创造吉尼斯世界纪录

- 视频:“从此刻 向未来”临沂文旅寄语2023活动——沂南篇

- 2022

- 视频:倒计时4天!磴口县第五届冰雪民俗活动

- 视频:黑龙江抚远冬捕季拉开帷幕

- 视频:“最美瞬间”阿拉善旅拍大赛火热进行中!

- 视频:阿拉善右旗秘境之旅带你开启2023新年之旅

- 视频:这个冬天,到陈巴尔虎赴一场冰雪之约!

- 视频:2022年兴安盟冬季旅游推介会暨重点招商引资项目签约

- 视频:“冰雪‘骑’缘 畅游伊犁”2022年伊犁州冬季冰雪旅游节正式开幕

- 视频:长乐四季女声演绎福州《冬至歌》,满满乡愁!

- 视频:畅游魅力门源 尽享冰雪激情

- 视频:2022·内蒙古冰雪旅游季 | 阿拉善“冬之舞”

- 视频:丁宁|让沙漠白金香飘四海

- 视频:内蒙古味道——阿拉善美食品鉴

- 视频:陈巴尔虎旗:那吉林场罕现驼鹿“全家福”

- 视频:2022年兴安盟重点招商引资项目集中签约将召开

- 视频:新疆特克斯县喀拉峻雪原美如画

- 视频:岫岩第三届满族文化大集成功举办

- 视频:冰雪伊萨仁 童话鄂伦春

- 视频:大兴安岭首届极地森林冰雪嘉年华暨漠河第十三届冬至文化节将启幕

- 视频:鄂伦春冰雪“伊萨仁”岭上欢乐行

- 视频:第七届长乐骑行挑战活动鸣枪开骑

- 视频:新疆特克斯:青少年竞技滑雪队 滑雪训练营开营

- 视频:2022年巴彦淖尔市冰雪嘉年华即将火爆开启

- 视频:锡林浩特市召开旅游行业发展工作座谈会

- 视频:塔河风光里承载着满满的人间烟火气!

- 视频:大雪 节气

- 视频:陈巴尔虎旗:“万”马奔腾 气势如虹

- 视频:冬日限定,你离“泼水成冰”就差一个塔河!

- 视频:新疆特克斯:冬日野鸭游弋欢

- 视频:云游新疆特克斯:九曲十八弯冬日雪景惹人醉

- 视频:气温下降|内蒙古正蓝旗出现了雾凇奇观

- 视频:苏尼特右旗:文明实践之花绽放苍穹草原

- 视频:内蒙古正蓝旗的天然水墨画

- 视频:呼玛县|-33.2度低温 出现雾凇美景

- 视频:风景如画——喀喇沁

- 视频:银装素裹的内蒙古正蓝旗

- 视频:乌审旗文旅局|学习四史强党性 红色基地悟初心

- 视频:候鸟迁徙看新疆丨特克斯:戏水野鸭 自由飞翔

- 视频:绿水青山丨新疆特克斯:喀拉峻草原初冬美景

- 视频:正蓝旗迁徙候鸟——宛若仙女出浴

- 视频:长乐十二时辰,平安建设者守护你的每一个日月星辰

- 视频:中俄界江黑龙江呼玛段——迎来冬季流冰期壮观景象

- 视频:野生天鹅——忘却南迁客,上都作江南

- 视频:云赏金秋绚烂 畅游醉美胡杨

- 视频:金秋泗美·长峰峪秋景

- 视频:科右前旗非凡十年:城市“蝶变”绽放新颜

- 视频:新疆特克斯:秋风沐雪特克斯

- 视频:超值!5300万海南旅游消费券让您5折“嗨”游海南

- 视频:遇见 · 多彩阿拉善|一飞冲天额济纳

- 视频:候鸟迁徙过境正蓝旗

- 视频:10月实时美景丨身临其境体验秋日伊吾胡杨林

- 视频:兴安岭上枫正红

- 视频:沂南精品文艺“五个大家”之大家唱镇歌村歌展播~竹泉村美

- 视频:绿水青山丨新疆特克斯:太极岛景区秋色美

- 视频:中国推介|山东省·沂南县 多彩沂南 休闲胜地

- 视频:绿水青山丨新疆特克斯:库尔代河畔之秋

- 视频:遇见天边草原 丨 深秋初雪

- 视频:喜迎二十大丨在金色大漠邂逅诗与远方

- 视频:绿水青山丨新疆特克斯:喀拉峻秋雪纷飞 入画来

- 视频:寒露时节,内蒙古正蓝旗秋色五彩斑斓

- 视频:庆国庆 | 泗水县文化和旅游局向祖国深情表白!

- 视频:金秋上都草原 鸿雁南迁美如画

- 视频:塔河县文旅局|原创歌曲《肩并肩》

- 视频:磴口县灯光璀璨 满目华彩 喜迎盛会

- 视频:云赏2022年额济纳旗第23届金秋胡杨文旅系列活动启动仪式文艺晚会

- 视频:新疆特克斯:乡间道路秋日画卷徐徐铺开

- 视频:聚焦文博会丨云游“苍天般的阿拉善”分馆展厅精彩回顾

- 视频:2022兴安盟农牧业高质量发展现场会暨“庆丰收 迎盛会”中国农民丰收节

- 视频:云赏门源秋景

- 视频:绿水青山丨新疆特克斯:云海弥漫秋色迷人

- 视频:上都秋色入画来

- 视频:内蒙古正蓝旗光雾秋色中宁静的元上都遗址

- 视频:塔河——释放“旅发效能” 携手逐梦“全域游”

- 视频:绿水青山丨新疆特克斯:阿克塔斯草原秋雪入画来

- 视频:科右中旗——非遗美食贺中秋

- 视频:正蓝旗秋瑟

- 视频:青山绿水丨新疆特克斯:阔克乌泽克草原 风光旖旎

- 视频:上都秋韵惹人醉

- 视频:“兴安岭上兴安盟”2022兴安文化节超燃开幕

- 视频:新疆特克斯:宇宙星河辽阔 赠你满天“星火”

- 视频:航拍|长乐静美如初

- 视频:特克斯县:浓墨重彩绘美景 秋收喜悦入画来

- 视频:兴安盟域牌形象正式启用

- 视频:兴安盟域牌形象发布会——兴安盟委副书记、盟长苏和 致辞

- 视频:上都孟秋缬碎霞,长郊遍开向阳花

- 视频:阿拉善“绿动”荷兰世园会!

- 视频:东方白鹳“定居”科尔沁国家级自然保护区

- 视频:8·8全明星将齐聚乌兰毛都草原打call 2022兴安盟那达慕

- 视频:敦煌市鸣沙山月牙泉景区东门开通试运营

- 视频:8月8日明星将齐聚乌兰毛都草原打call 2022兴安盟那达慕

- 视频:特克斯县向日葵盛开的夏天 空气溢满幸福的甜味

- 视频:大兴安岭|文旅融合促发展,特色文创亮冰城

- 视频:【直播回放】兴安盟招商引资直播推介月启动仪式(四)

- 视频:【直播回放】兴安盟招商引资直播推介月启动仪式(三)

- 视频:【直播回放】兴安盟招商引资直播推介月启动仪式(二)

- 视频:【直播回放】兴安盟招商引资直播推介月启动仪式(一)

- 视频:60s,带你俯瞰夏天的门源!

- 视频:新疆昭苏“天马踏歌夜”音乐会点燃盛夏之夜

- 视频:兴安盟招商引资直播推介月启动仪式直播预告

- 视频:库车 | 油菜花开满芬芳 漫山风景美如画

- 视频:七月看花浪门源 赞歌唱响新时代

- 视频:塔河风光|带你探秘神奇的萨吉满盛山

- 视频:科尔沁国家级自然保护区|鸟儿声声脆 候鸟变留鸟

- 视频:7月相聚金色门源 共赴花海之约

- 视频:绿水青山丨新疆特克斯:绿意盎然 生态画卷

- 视频:苍天般的阿拉善之沙漠驾驶培训——巴丹吉林欢迎您

- 视频:2022正蓝旗金莲川草原迎来最美的季节

- 视频:科右中旗各族干部群众热烈庆祝中国共产党成立101周年

- 视频:兴安盟招商引资10项新政出台!

- 视频:第30届中国新疆伊犁天马国际旅游节7月中旬将盛大启幕

- 视频:激情六月,花开晋城 群众文化活动隆重举行

- 视频:上都|晨雾似乳白色薄纱,如梦如幻如诗如画

- 视频:这个暑期来敦煌——开启研学毕业之旅,定格青春美好回忆

- 视频:中国·特克斯第七届“天山文化体育旅游季”暨易经文化节系列活动开幕

- 视频:苍天般的阿拉善之遇见巴丹

- 视频:伊昭公路正式通车!险峻路上美景无限

- 视频:兴安盟经济技术开发区玉米深加工招商项目推介

- 视频:新疆特克斯:“马背刁羊”比赛 惊险刺激精彩纷呈

- 视频:郑渝高铁 畅游奉节 600架无人机飞行表演点亮夜空

- 视频:鄂伦春文化旅游篝火季文创产品受追捧

- 视频:新疆昭苏:晨曦中天马奔腾

- 视频:重磅:敦煌市A级景区优惠政策震撼来袭!

- 视频:泗水“党建引领生态振兴” 青山不负

- 视频:兴安农垦集团索伦牧场项目推介

- 视频:夏至走进新疆霍城 赴一场浪漫的“紫”色约会

- 视频:特克斯县:阿克塔斯草原风景如画

- 视频:中国∙金湖第22届荷花节6月18日盛大开幕!

- 视频:兴安盟科右中旗牛产业项目推介

- 视频:漠上田园 乡约敦煌

- 视频:舌尖上的阿拉善右旗|驼奶

- 视频:新疆特克斯|端午旅游回暖加速 喀拉峻景区迎来客流小高峰

- 视频:一只鸿雁当空飞

- 视频:情浓端午· 粽香(纵享)快乐

- 视频:特克斯县喀拉峻草原六月山野披瑞雪

- 视频:双节相逢与“粽”不“童”

- 视频:科右中旗稻田文化节趣味活动乐翻天 开启乡村旅游新魅力

- 视频:舌尖上的阿拉善右旗|黄焖驼排 风干羊肉

- 视频:扎赉特绰尔托欣河国家湿地公园:保护+修复 风景美如画

- 视频:新疆特克斯:喀英德库什台草原山花烂漫 绿草如茵

- 视频:舌尖上的阿拉善右旗|麻辣烫

- 视频:兴安盟科右前旗林果项目推介

- 视频:舌尖上的驼乡美味|阿拉善右旗:地方特色火锅

- 视频:绿水青山丨新疆特克斯:夏日喀拉峻 晴空升云海

- 视频:超燃MV《阅读兴安 》

- 视频:品味鄂托克前旗美食文化旅游节

- 视频:2022年国际茶日丨万里茶道系列活动·武夷山分会场

- 视频:魅力正蓝旗之花团锦簇

- 视频:中农促茶产业委员会发布“国际茶日”中国茶产业十大关键词

- 视频:舌尖上的驼乡美味|阿拉善右旗:羊肉垫卷

- 视频:“中国旅游日”鄂伦春自治旗政府旗长何雪光 做鄂伦春旅游推介

- 视频:追花逐梦看新疆丨特克斯:喀拉峻草原美如画卷

- 视频:感悟呼玛文化,享受美好旅程,带您云游呼玛

- 视频:袁隆平之子启动“袁梦计划”3.0

- 视频:兴安盟扎赉特旗玉米深加工项目推介

- 视频:舌尖上的驼乡美味|阿拉善右旗:蒙古早茶

- 视频:舌尖上的阿拉善右旗|农家罐头菜 干羊肉沙葱 锁阳油饼 凉拌面

- 视频:舌尖上的驼乡美味|阿拉善右旗 :石头烤肉#肚包肉

- 视频:追花逐梦看新疆丨特克斯:白色花海惊艳绽放

- 视频:兴安盟阿尔山冰雪招商项目推介

- 视频:枫林马镇 “枫”姿卓越

- 视频:云赏呼玛县第九届开江节主题文化周系列活动

- 视频:科右中旗 | 果树经济林增收又添色

- 视频:兴安盟乌兰浩特市文化旅游产业招商项目推介

- 视频:天边草原乌拉盖——生态美 候鸟归

- 视频:黑龙江呼玛江段371公里界江全线开江

- 视频:五一小长假一起去昭苏撒欢

- 视频:扎赉特旗胡尔勒镇:杜鹃花开惹人醉 森林小镇风景美

- 视频:兴安盟康养产业合作推介

- 视频:《花开罗平》走过幸福四季

- 视频:兴安农垦八壹牧场招商项目推介

- 视频:天马故乡,“郁”你相约五一小长假

- 视频:绿水青山丨新疆特克斯:喀拉托海湖盛开小黄花

- 视频:科右中旗——杏花绽放盼游人 不负春光不负卿

- 视频:兴安盟经济技术开发区玄武岩纤维合作项目推介

- 视频:特克斯县喀拉峻景区 顶冰花开迎春来

- 视频:兴安盟突泉县旅游资源推介

- 视频:特克斯县:春到八卦城 赴一场候鸟约

- 视频:新疆霍城:中华福寿山山花烂漫惹人醉

- 视频:呼玛县:春日迎降雪 边城美如画

- 视频:正蓝旗金莲川草原 清明鹤唳报春归

- 视频:开往春天的列车

- 视频:内蒙古科尔沁国家级自然保护区迎来首批迁徙候鸟

- 视频:今春正蓝旗草原再现狍子等野生动物

- 视频:春风十里,不如疫情消散后的光芒耀眼!

- 视频:昭苏高原上的野百合顶冰花,在冰雪中盛开!

- 视频:新疆喀拉峻湖呈现冰裂景观

- 视频:兴安盟经济技术开发区项目推介

- 视频:【艺起抗疫】歌曲:我感受到你无限的温暖

- 视频:呼玛县:开展黑龙江防凌爆破 历年最长达11100米

- 视频:兴安盟科右中旗旅游招商项目推介

- 视频:艺起抗疫三河市抗击疫情原创歌曲MV《逆行再出发》

- 视频:呼玛县开展森林防灭火实战演练

- 视频:兴安盟科右前旗旅游招商项目推介

- 视频:科右前旗春日序曲

- 视频:科右中旗:人居环境整治推进乡村振兴

- 视频:兴安盟扎赉特旗旅游招商项目推介

- 视频:新疆特克斯:助力北京2022年冬残奥会 一起向未来

- 视频:乌兰浩特市医药产业项目推介

- 视频:新疆特克斯:反季节樱桃花竞相绽放 笑迎春来

- 视频:科右中旗:全域旅游绘新景 文旅发展正当时

- 视频:兴安农垦重点项目——云推介精彩回顾

- 视频:兴安盟经济技术开发区重点项目——云推介精彩回顾

- 视频:科右中旗重点项目——云推介精彩回顾

- 视频:突泉县重点项目——云推介精彩回顾

- 视频:科右前旗重点项目——云推介精彩回顾

- 视频:扎赉特旗重点项目——云推介精彩回顾

- 视频:雪原精灵《蒙古马》

- 视频:阿尔山市重点项目——云推介精彩回顾

- 视频:新疆昭苏高原农牧民制作百个冰墩墩雪绒绒助力冬奥

- 视频:乌兰浩特市重点项目——云推介精彩回顾

- 视频:你越野,我就越爱你!无兄弟不越野——巴丹吉林沙漠

- 视频:与山盟,与海盟,与兴安盟——云推介精彩回顾

- 视频:科右中旗——烟花渐入游人眼,篝火点燃盛世情

- 视频:乌审旗|元宵灯燃,氛围拉满

- 视频:额济纳旗文旅广电局双宝:发展文旅事业 孕育经济社会发展新引擎

- 视频:苏尼特右旗——新春走基层

- 视频:兴安盟2022年第一次招商引资项目集中签约和云推介27日举办

- 视频:科右前旗冰雪嘉年华——居力很镇雪村滑雪场冰雪盛宴盛大开启

- 视频:科右前旗冰雪嘉年华——察尔森镇慕森达莱景区分会场趣味游戏火热开赛

- 视频:科右前旗冰雪嘉年华——草原冰雪乐园分会场滑冰比赛

- 视频:到新疆特克斯邂逅最美星空

- 视频:呼玛冰雪嘉年华 一起向未来

- 视频:“特美扎赉特”灯光秀震撼来袭

- 视频:“特美扎赉特”冬春季冰雪旅游系列活动拉开序幕

- 视频:武夷山市“2022年全国网上年货节”助力乡村振兴

- 视频:一起向未来,2022年来自风情马镇的第一缕曙光!

- 直播旅游网宣传片

- 2025

- 即时新闻

- 直播回放

- 直播回放:“瞭望山河 星声共鸣”西乌旗99号公路万人星空演唱会

- 直播回放:2025年“相约乌拉盖•天天那达慕”活动

- 直播回放:乌拉盖管理区第二届“芍药花开不舍离”系列主题活动开幕式

- 直播回放:2025年锡林郭勒夏季蒙古马超级联赛西乌珠穆沁旗站决赛暨白马那达慕 - 搏克比赛

- 直播回放:2025年锡林郭勒夏季蒙古马超级联赛西乌珠穆沁旗站决赛暨白马那达慕开幕式

- 直播回放:2025年锡林郭勒蒙古马超级联赛乌拉盖站竞赛活动

- 直播回放:西乌珠穆沁旗一店一招牌美食遴选暨“万里茶道最享奶茶”品鉴活动

- 直播回放:通辽市第33届“双合尔•楚古兰”活动——全区搏克大赛决赛及颁奖仪式

- 直播回放:2025苏韵伊情·霞路相逢(霞2·芳香霍城)商学院越野接力赛

- 直播回放:2025年第十七届黄牡丹藏医药文化旅游节音乐会

- 直播回放:2025年米林市第十七届黄牡丹藏医药文化旅游节开幕式

- 直播回放:秘境寻芳—走进米林扎贡沟 探寻大花黄牡丹

- 直播回放:2025稷山马拉松

- 直播回放:“山水米林 高原明珠”米林市2025年桃花旅游文化文艺晚会

- 直播回放:固原市百里徒步任山河祭英烈“行走的思政课”

- 直播回放:第十二届北京(国际)餐饮业博览会暨宁夏固原市农文旅宣传推介大会

- 直播回放:林芝第二十二届桃花旅游文化节波密分会场开幕式文艺演出

- 直播回放:林芝第二十二届桃花旅游文化节察隅县分会场开幕式

- 直播回放:“歌游内蒙古 河开托克托”2025托克托县黄河开河活动

- 直播回放:2025年阿瓦提县春节联欢晚会

- 直播回放:“蛇舞新春 荣耀同行”伊犁州“群众村晚”主会场文艺汇演

- 直播回放:2025年四子王旗乙巳年春节联欢晚会

- 直播回放:乌兰察布市第二届冰雪游客那达慕开幕式

- 直播回放:乌拉特中旗牧羊海冬捕节开幕式

- 直播回放:2024新疆热雪节暨伊犁昭苏天马冰雪旅游季盛大开幕

- 直播回放:2024年甘肃省冬春季乡村旅游线路产品发布启动仪式

- 直播回放:乌拉盖管理区第二届冰雪文旅主题活动启动仪式

- 直播回放:2024新疆热雪节暨伊犁昭苏天马冰雪旅游季推介会

- 直播回放:红石崖冰雪文化旅游系列活动暨红石崖首届冬季雪海雪撬滑雪开幕

- 直播回放:阿尔山2024-2025冰雪季暨第十九届冰雪节启动仪式

- 直播回放:“歌唱祖国”群众歌咏黄河大合唱暨第七届群星艺术大赛合唱决赛(第二场)

- 直播回放:“歌唱祖国”群众歌咏黄河大合唱暨第七届群星艺术大赛合唱决赛(第一场)

- 直播回放:阿瓦提县“慕萨莱思·绍兴黄酒”文化旅游交流系列活动开幕式

- 直播回放:第二十届巴丹吉林沙漠文化旅游节第19届“越野e族”阿拉善英雄会开幕式

- 直播回放:礼赞祖国 放歌昭苏——昭苏县第三届“天马杯”红歌大赛燃情开唱

- 直播回放:第四届鄂尔多斯黄河几字弯文化旅游节开幕式

- 直播回放:兴安稻谷香• 京蒙情谊长——北疆文化交流暨“兴安好物进北京” 活动启动仪式

- 直播回放:2024年张掖市“我们的节日·中秋”文艺晚会

- 直播回放:杂技炫北疆 相约明星沟 全区魔术展演

- 直播回放:杂技炫北疆 相约明星沟 全区魔术展演

- 直播回放:“祁连山下好牧场”祁连藏羊 祁连牦牛 祁连黄菇产业高质量发展对接会

- 直播回放: 哈尔滨银行2024哈尔滨马拉松

- 直播回放:2024年内蒙古自治区蒙古马超级联赛开幕式

- 直播回放:2024“阿尔1198”杯阿尔山马拉松

- 直播回放:“七夕鹊桥相会 情定彩虹张掖”张掖市我们的节日·七夕主题文化活动

- 直播回放:鄂尔多斯草原村排超级星期六 欢腾那达慕

- 直播回放:2024卓资县第二届熏鸡文化旅游节开幕式文艺晚会

- 直播回放:2024卓资县第二届熏鸡文化旅游节——最大规模的鸡肉品鉴会

- 直播回放:第二十二届九色甘南香巴拉旅游艺术节开幕式

- 直播回放:第二届“阿鲁科尔沁杯”搏克冠军赛开幕式

- 直播回放:迭部县第二届扎尕那青稞音乐节

- 直播回放:第三届三江源生态文化旅游节暨玉树赛马会开幕式

- 直播回放:2024’新疆伊犁天马文化旅游节邀你共赴盛夏之约

- 直播回放:祁连山草原风情文化旅游系列活动暨山东美食进海北 夏日烟火漫祁连启动仪式

- 直播回放:内蒙古自治区第34届草原那达慕——草原足球冠军赛

- 直播回放:内蒙古自治区第34届草原那达慕——搏克比赛

- 直播回放:“新疆是个好地方·醉美最近是昌吉”昌吉州旅游高质量发展暨江布拉克机场通航 签约大会

- 直播回放:“夏日追凉 悦享泗交”夏县第二届泗交消夏文化旅游周开幕式

- 直播回放:电影人公益示范行 时代风尚·中国电影家协会文艺志愿服务活动走进新疆霍城

- 直播回放:乌拉盖首届“芍药花开不舍离”系列文旅主题活动开幕仪式

- 直播回放:2024年苏韵伊犁·霞路相逢(霞1芳香霍城)商学院越野接力赛

- 直播回放:2024越野e族巴丹100系列赛(六月赛季)排位赛

- 直播回放:2024越野e族巴丹100系列赛(六月赛季)开幕式

- 直播回放:2024年米林市第十六届黄牡丹藏医药文化旅游活动开幕式

- 直播回放:额尔古纳河右岸区域公用品牌推介会暨招商引资推介会

- 直播回放:库尔勒2024马拉松

- 直播回放:2024越野e族巴丹峰会系列活动暨巴丹100系列赛颁奖晚会

- 直播回放:2024越野e族巴丹峰会系列活动暨巴丹100系列赛开幕式

- 直播回放:第二届咸丰白茶文化节暨白茶产业交流活动

- 直播回放:2024彩虹张掖音乐演出季启动仪式

- 直播回放:2024年霍城花朝会暨霍城县第六届中华福寿山山花节开幕式

- 直播回放:首届全国白化茶产业大会暨第二届咸丰白茶节新闻发布会

- 直播回放:千人徒步七彩丹霞世界地质公园科普品鉴草芽鸡活动

- 直播回放:2024年林芝桃花节米林分会场开幕式

- 直播回放:2024年林芝桃花旅游文化节 波密县分会场开幕式

- 直播回放:“大地欢歌 乡约四季”2024年重庆市奉节县莲花社区春季村晚

- 直播回放:龙马奔腾 幸福昭苏——2024年昭苏县春节联欢晚会

- 直播回放:2024年阿瓦提县春节联欢晚会

- 直播回放:“来王府过大年”2024赤峰首届新春主题灯会开灯仪式

- 直播回放:昭苏县2024年“群众村晚”活动好戏连连

- 直播回放:2024四子王旗首届冰雪那达慕

- 直播回放:苏尼特右旗冬季旅游那达慕之搏克比赛

- 直播回放:“北疆草原·相约苏尼特”苏尼特右旗冬季旅游那达慕“蒙古马精神杯”超级联赛暨第十四届骆驼文化节

- 直播回放:2024’新疆伊犁昭苏首届天马冰雪旅游节推介会

- 直播回放:2023·阿拉善万峰驼那达慕大会

- 直播回放:精彩中国 辉煌双奥——体育收藏品展览在昭苏县天马博物馆展出

- 直播回放:2023台州市东海文化旅游节暨玉环闯海季开幕式

- 直播回放:乌兰察布“森林之韵”苏木山九九重阳登山季活动开幕式

- 直播回放:阿瓦提县第九届慕萨莱思文化旅游节开幕式

- 直播回放:越野e族第十八届阿拉善英雄会闭幕式颁奖晚会

- 直播回放:越野e族第十八届阿拉善英雄会开幕式

- 直播回放:阿瓦提县2023年“中国农民丰收节”开幕式

- 直播回放:2023年伊金霍洛旗中国农民丰收节暨第八届乡村文化旅游节开幕式

- 直播回放:2023年第二十届河套文化艺术节暨首届河套丰收旅游季活动开幕式

- 直播回放:2023年“霞路相逢·芳香霍城”商学院越野接力邀请赛

- 直播回放:2023中国(阿尔山)旅游大会开幕式

- 直播回放:鄂托克前旗2023年中国农民丰收节暨那达慕大会开幕式

- 直播回放:“康养晋城 慢游生活”晋城文旅康养论坛

- 直播回放:2023全国(晋城)旅行商大会

- 直播回放:2023乌兰察布“森林之韵“苏木山音乐季

- 直播回放:乌兰察布市第十二届旅游那达慕开幕式

- 直播回放:2023年二连浩特市蒙古马中蒙俄赛马联赛暨中蒙俄那达慕开幕式

- 直播回放:第八届内蒙古·二连浩特“茶叶之路”文化旅游节暨第十七届消夏文化艺术节开幕盛典

- 直播回放: 内蒙古第33届旅游那达慕——草原足球赛四分之一决赛

- 直播回放:“相约草原·遇见那达慕”内蒙古自治区第33届旅游那达慕

- 直播回放:七月梦马 相约昭苏——“和美·夏塔”主题系列活动精彩启幕

- 直播回放:2023金莲川赏花节男儿三艺之搏克比赛决赛

- 直播回放:2023’中国新疆伊犁天马国际旅游节开幕式

- 直播回放:2023内蒙古正蓝旗金莲川赏花节开幕式

- 直播回放:2023晋城文旅康养(北京)推介会

- 直播回放:2023中国·祁连生态文化旅游节开幕式

- 直播回放:鄂托克前旗红色文化旅游节开幕式

- 直播回放:土默特右旗第十五届中国金杏节暨三娘子旅游文化节

- 直播回放:2023年阿克苏地区第十九届多浪龟兹文化旅游节暨库车市第二届龟兹文化艺术节

- 直播回放:霍城第十二届薰衣草文化国际旅游节开幕式及文艺演出

- 直播回放:天边草原乌拉盖文旅路演推介

- 直播回放:乌拉盖走进北京文旅宣传和招商引资活动周启动仪式暨文旅推介会

- 直播回放:2023年米林第十五届黄牡丹藏医药文化旅游节

- 直播回放:太行山旅游联合推广专场推介会

- 直播回放:第三届宁城牡丹文化旅游节

- 直播回放:2023“直播西北”——第二届大型融媒体全网推广活动

- 直播回放:2023第17届越野e族英雄会T3挑战赛决赛发车仪式

- 直播回放:2023第17届越野e族英雄会——阿拉善地方风情歌舞演出

- 直播回放:2023第17届越野e族英雄会开幕式

- 直播回放:呼玛县第十届开江节专场文艺演出

- 直播回放:呼玛县第十届开江主题文化周开幕式

- 直播回放:2023山西晋城文旅康养(武汉)推介会

- 直播回放:2023喀喇沁旗月牙山杏花节

- 直播回放:“逐绿而行·有你有我”锡林浩特市新型环保绿色建材产业专场推介会

- 直播回放:《遇见·多彩阿拉善》地区色彩形象推介会

- 直播回放:内蒙古首届乌审走马竞技大赛乌审旗首届旅游那达慕

- 直播回放:“一起唠酪”谈赋予传统奶酪时尚化标识创新发展

- 直播回放:“一起唠酪”谈奶食品创新开发制作

- 直播回放:“一起唠酪”正蓝旗传统奶酪制作,查干伊德文化传承

- 直播回放:正蓝旗奶酪新品发布会

- 直播回放:2022正蓝旗金莲川赏花节开幕式

- 直播回放:2022’中国新疆伊犁天马国际旅游节盛大开幕

- 直播回放:2022青海·门源油菜花文化旅游系列活动启动仪式

- 直播回放:霍城第十一届薰衣草文化国际旅游节开幕式文艺演出

- 直播回放:万亩薰衣草花田嘉年华

- 直播回放:郑渝高铁 畅游奉节——三峡之巅 诗橙奉节 无人机表演

- 直播回放:库车市首届龟兹文化艺术节开幕式

- 直播回放:2022年敦煌市“5·19中国旅游日”暨敦煌文旅产品线上线下发布会

- 直播回放:国际博物馆日· 中国旅游日|额济纳旗主题活动暨2022年消夏广场文化活动启动仪式

- 直播预告:呼玛县第九届开江节云上直播

- 直播回放:感受中华福寿文化 体验最美烂漫山花

- 2022“感恩有你”额济纳旗春节联欢晚会

- 直播回放:兴安盟2022年首次招商引资云推介

- 直播回放:爱的见证 — 禅猫文创国际潮玩艺术节 潮拜计划&禅猫众创

- 直播回放:爱的绽放——大型鲜花直播公益售卖会暨蔚蓝星途公益音乐会

- 直播回放:2021第五届“中国·白帝城”国际诗歌节开幕式晚会

- 直播回放:2021中国攀岩自然岩壁系列赛(重庆奉节站)暨年度总决赛

- 访谈

- 张莉——2025年冬博会十周年欢迎您的到来

- 赛里木湖邀您赴一场与山川湖海的灵魂之约!

- 新疆旅游搭子定制招募

- 诚邀各界朋友到中国西极 万山克州感受最后一缕阳光的极致和壮美

- 伊犁以山河为柬 邀您共赴诗与远方

- 诚邀大家来第五师双河旅游做客 体验边境小城的独特魅力

- 游壮美帕米尔,做冰山上的来客!

- 边城和田欢迎您——探寻丝路文明,领略大漠风光

- 西北之北 新疆北屯欢迎您

- 诚邀全国朋友们到新疆和田策勒县领略不一样的人间烟火气!

- 欢迎大家来探索一眼就是万年的伊吾胡杨!

- 西域旅游:闪耀文旅舞台,开启新疆奇幻之旅

- 大美和静欢迎您

- 李宁|诚邀全国各地朋友到吴忠给心灵放个假

- 杨春燕|黄河明珠 美丽吴忠——欢迎您

- 方艳霞|苍狼秘境 天边草原——乌拉盖欢迎您

- 林勇|西藏米林——您心中的诗和远方

- 刘春祥|西藏林芝第二十二届桃花旅游文化节活动亮点纷呈

- 德吉央宗|小城巴宜欢迎您的到来

- 赵玉彦|辽宁省在冰雪普及方面的创新举措

- 刘长立|森林雪打造冰雪文旅综合体的经验和方法

- 朱东方|2024国际冬季运动(北京)博览会亮点

- 海燕|冬季到乌鲁木齐来玩雪

- 杨海滨|活力北京 赛事名城

- 彭西西|“村超”大IP如何长红?“村超经济”如何赋能乡村振兴?

- 张莉|2024年服贸会体育服务板块的亮点

- 中国醉美空中湖泊赛里木湖欢迎您

- G219中国最美打卡地之一——怪石峪

- 玛纳斯之乡——阿合奇

- 江格尔胜地——和布克赛尔

- 得天独厚那拉提

- 可可托海邀您体验神的宝藏地 人的能量场

- 一次兵团行 一生家国情 白沙湖邀您来打卡

- 大美和田邀您体验特种旅游

- 昌吉州打造新疆旅游第一站

- 蔚建宏|欢迎全国各地游客到喀拉峻景区做客

- 凯迪|伊犁全域皆是景 花季更迷人 邀您走进伊犁 感受伊犁 乐享伊犁

- 姑丽加那提·艾斯卡尔|邀您游壮美帕米尔,做冰山上的来客

- 王东平|欢迎大家五一欢聚墨江看双胞 体验哈尼民族风情

- 杨春德|提前谋划布局 让来墨江的游客体验到回家的感觉

- 丁亚|诚邀广大游客到美丽的哈尼之乡观光旅游、休闲度假

- 马玉桦|墨江在民族文化传承和发展过程中的经验和思考

- 杨波|墨江的核心竞争力

- 视频:郝文跃|邀您到乌兰察布滑冰雪、泡温泉、品美食

- 采访:赵延宏|邀您到喀喇沁旗考察洽谈、投资兴业、共谋发展

- 采访:特木热:邀您到阿鲁科尔沁旗——赏草原风光、品特色美食

- 服贸会采访:赵有旺|延庆展区亮点及体育产业发展概况

- 服贸会采访:朱东方|后冬奥时代,服贸会如何助力国内外数字体育产业发展

- 服贸会采访:张莉|2023服贸会体育服务国际化方面的情况及新亮点

- 采访:服贸会嘉宾 周斌|北京十四五时期有关体育规划

- 采访:张莉|今年冬博会在国际化特色上新的亮点!

- 采访:尹圆|后冬奥时代,石景山区在盘活冬奥遗产和发展冰雪运动方面具体举措及取得的成效

- 采访:祁惠荣 | 新疆昌吉让你领略不一样的风景

- 采访:刘晶洁|寻梦妈祖故乡、邂逅“诗和远方”

- 采访:西藏波密|中国最大桃花谷—波堆桃花谷邀您共赏醉美桃花

- 采访:旦增桑珠|西藏林芝第二十届桃花旅游文化节亮点

- 视频:杨 肖|五角枫旅游景区推介

- 视频:科尔沁右翼前旗诚邀您马上观风景 醉在大草原

- 视频:来自阿尔山柴河景区春的呼唤

- 采访:王智勇——石景山区后冬奥时代如何发展新兴体育产业?

- 采访:王增——本届体育服务专题有哪些好看的、好玩的?

- 采访:张莉——本届服贸会体育专题的特色和亮点?

- 采访:乌审旗委书记王健:打好“红绿”牌 走好新路子

- 采访:陈爱玉—— 有福之州,常来长乐!

- 视频:锡林郭勒千里草原风景大道摄影展开幕式——盟行署副盟长 杨立致辞

- 视频:2021兴安盟袁隆平院士工作站水稻测产观摩会——行署副盟长梁彦君 致辞

- 采访:王书——承德御道口草原森林风景区进京推介邀客

- 采访:祝好勇——承德金秋送好礼进京邀客

- 采访:李新——发展中的石景山区为冬奥服务保障助力

- 采访:丁章春——延庆是个好地方 为冬奥助力

- 采访:闫海春:向全世界、全中国推介“雾凇之都 滑雪天堂”北国江城吉林市

- 采访:付强:2021冬博会——介绍延庆冰雪产业发展、服务保障冬奥

- 视频:2021冬博会——吉林市专场推介会 市委副书记、市长王路致辞

- 采访:王赟——2021冬博会上向全世界滑雪、冰雪爱好者发出邀请

- 采访:张莉——介绍2021冬博会相关情况

- 采访:杜玙佳——AIC 2021房车展规模及亮点

- 采访:旦增桑珠-林芝桃花旅游文化节已成为西藏旅游的开篇大作

- 特色旅游目的地

- 视频:畅游百湖之乡 品味魅力磴口

- 视频:乌兰牧骑诞生地——苏尼特右旗

- 视频:云端上的林海雾凇,星空下的度假乐园——大美苏木山

- 视频:草原明珠 锡林浩特

- 视频:遇见前旗——便遇见了人间美好

- 视频:东方古堡,人间晋城 云锦太行,诗画晋城

- 视频:草原明珠 · 锡林浩特

- 视频:廉洁岫岩之旅

- 视频:秘境之旅·阿拉善右旗

- 视频:萨拉乌苏旅游带招商

- 视频:常来长乐

- 视频:乌兰牧骑诞生地——苏尼特右旗

- 视频:中国那达慕文化之乡 ——醉美草原陈巴尔虎

- 视频:鄂前旗旅游

- 视频:锡林郭勒文物古韵

- 视频:好一朵横县茉莉花

- 视频:河北兴隆——激情冰雪季 魅力天桥峪

- 视频:塔河县文旅招商推介

- 视频:阿拉善遇见多彩人生

- 视频:乌审旗——圣湖巴音淖尔草原

- 视频:美在正蓝旗

- 视频:辽阔草原——锡林郭勒

- 视频:京郊燕山 生态兴隆

- 特色旅游目的地视频:乌兰浩特旅游

- 图游

- 关于我们

-

-

张掖:璀璨“夜经济”点亮城市新生活

-

云千重,山千重——置身祁连千重浪漫中

-

中国色彩——遇见·多彩阿拉善

-

在库车 一年四季都能游玩的线路推荐!

薯藤历险记

公元1567年春,明穆宗朱载垕即位,改元隆庆,宣布解除海禁,调整海外贸易政策,允许民间私人远贩东西二洋,史称“隆庆开关”。

在海禁了100多年后,政府第一次解除了这个禁令,意味着国人可以自由地驾船出海贸易。民间私人的海外贸易获得了合法的地位,东南沿海各地的民间海外贸易进入了一个新时期。许多福建人进入到了海上贸易行列,而长乐人陈振龙就是这批人中的先行者。

其实,在海禁解除之前,陈振龙就已然是“海贾”了,只不过他的身份未经官方认可。早在嘉靖四十三年(1564年),二十出头的陈振龙就弃儒下海,从福州台江乘船偷渡至吕宋(今菲律宾)经商,经常往返吕宋与福州之间。

他出生在一个官宦家庭,自幼在儒家思想的熏陶下,因此修身、齐家、治国、平天下的的思想根深蒂固,所以自幼勤奋好学,二十岁时考中秀才,并能在回答当时福建巡抚关于如何应付水荒、旱荒、粮荒时,提出自己的见解而备受巡抚的夸奖,因而在乡试中名列前茅。像陈振龙这种官宦出身为背景和具有才华的读书人,在当时混个一官半职肯定是没有问题的。

但嘉靖末年,明由盛转衰,宦官当政给百姓尤其是士子,造成极大损害。不愿同流合污,洁身自爱的他,放弃了继续读书做官的念头,转入前途同样难卜的商海。最后历史证明了他的选择,完全是明智之举。

刚开始没有合法的“行货”可卖,只能悄悄的做些“水货”生意。三年后的解禁,陈振龙抓住了中国历史上一个短暂的大机遇,成为合法的华侨和商人,他便挽起袖子,满心希望着大干一场了。而此时的菲律宾已经是强大的西班牙的殖民地,鼓励自由贸易,陈振龙以自己的聪明才智很快成为了富商。

他的眼光总是独到的,而且颇有预见性。在菲律宾,他的目光时常被一种神奇的植物——红苕所吸引。他在《金薯传习录》中写到,“目睹彼地土产,朱薯被野,生熟可茹,询之夷人,咸称之薯,有六益八利,功同五谷,乃伊国之宝,民生所赖”,独具慧眼的他,立刻意识到这种经济作物,完全可以代替选择性较高的水稻、大小麦之类的农作物,如果引入到国内,既是一本万利的大商机,又能解决许多人的温饱问题。陈振龙下定决心,要把这种农作物引进家乡进行栽种,造福桑梓。

可是直到万历二十一年(1593年),当了三十年华侨的陈振龙已经五十岁了,仍然在为引种红薯的事犯愁。像菲律宾这样的小国,红薯这种生熟都可以吃的天然食物是国宝一样的东西,绝不外传的。

陈振龙想尽各种办法,试图偷一两个红薯回国,都没能成功。据说,第一次把红薯藏在藤箱底层,过海关时被查了出来,没收加批评教育。第二次把红薯的藤条编入一只藤篮,试图拎着篮子蒙混过关,也被查了出来,这一次除了罚款还差一点坐牢。郭沫若先生所谓“挟入藤篮试秘航,归来闽海勤耕织。”之句即是描述陈振龙的这次历险。终于在1593年5月,陈振龙将红薯藤编入船上的一根绳子中,吊在船舷下,经七昼夜一路漂回长乐。

那天,坐在回乡商船上的陈振龙,望着远方隐约可现的故土海岸线,终于放下了一颗悬着的心。也许他自己还没有意识到,他冒险将薯藤带回家乡,已成为中国农业发展史上一件具有重大历史意义的事件。

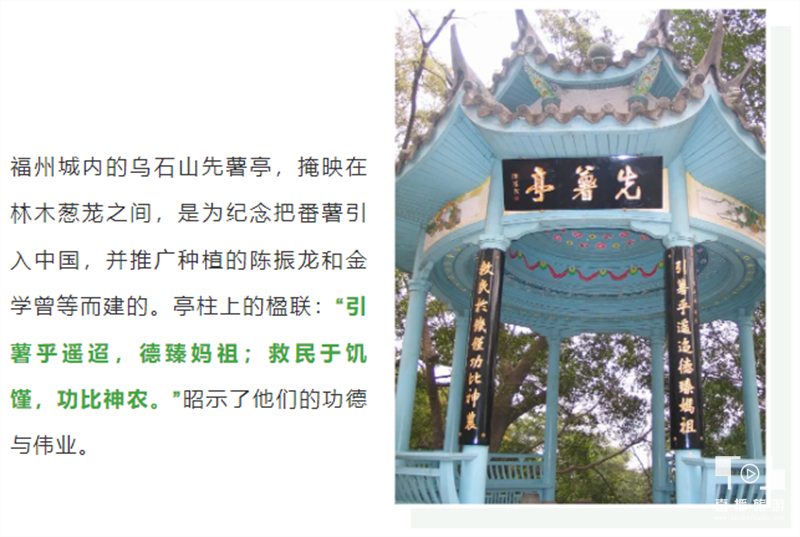

功比神农

1593年,陈振龙带薯种归来的这一年,福建正遭到了一次“旱魃为虐,野草无青”的特大旱灾,福建巡抚金学曾为此大伤脑筋。

陈振龙的儿子陈经纶此时为府中幕僚,他向金巡抚献上“献薯藤种法禀帖”,汇报其父带回薯藤的经过,“敬陈种树薯利益,并呈法则以济民切”。金学曾感到这真是及时雨,称赞陈振龙涉险带种而归,事属义举,批示:“既为民食计,速即觅地试栽,俟收成之日,果有成效,将薯呈验。”

陈振龙父子马上在居住的达道纱帽池边隙地试栽薯藤。过了四个月,启土开掘,番薯“子母相连,小者如臂,大者如拳,味同梨枣,食同充饥,且生熟煨者均随其便”。 陈振龙喜出望外,长长地吁了一口气。

就这样,印第安人的发现,菲律宾的国宝——红苕,在中国落地生根了。

红苕粗生贱养,即使“地属沙土”也能成活,更不必说丘陵地、红土带了;它浅埋土中,风雨不能侵蚀,“兼抗干旱”;它产量极高,“上地一亩约收万余斤,中地约收七八千斤,下地约收五六千斤”。红苕登陆福州之后,在当地很快成了充饥的主要食品,并迅即成为晚明时代那个人口庞巨、机制古老的大帝国的代粮之物,养活了挣扎在天灾人祸中的无数子民。

当时,明政府将这种引自“番邦”的植物,定名为“番薯”;又因为福建巡抚金学曾所倡议推广,当地人又称之为“金薯”。民众在福州、福清等地建报功祠,专祀金学曾和陈振龙。首辅叶向高闻讯,喜作《金薯歌》,有句云:“孰知传种一书生,畴及国计民生之大利。”

370年后,郭沫若来到福州考察,特地去福建省图书馆查阅一本奇书——《金薯传习录》。和我们熟知的《王阳明传习录》之类的,写儒学大师事迹心得的书不同,这本《金薯传习录》专门写红薯的载种方法、培育过程,而且据说世界上只有这一件孤本了。

透过那些已然泛黄薄脆的纸页字行,红薯传种中国最明确、具体的记载跃入眼帘,郭沫若抑制不住内心的激动与诗意,挥毫写下了《满江红――为红苕传入中国370年而作》:

挟入藤篮试秘航

归来闽海勤耕织

此功勋当得比神农

人谁识

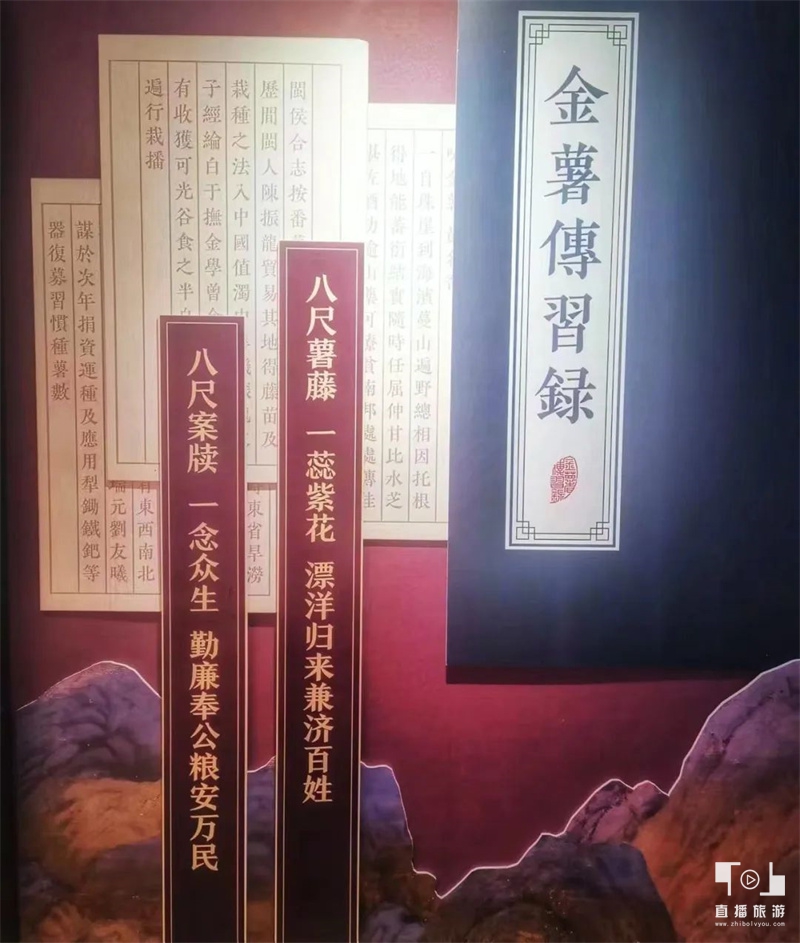

七代人的金薯传习

在陈振龙带回红薯之前,做官是文人最好的谋生手段,因为回家卖不成红薯也吃不到红薯,遇上天灾,没粮食就只能等死。读书人为稻粮谋,只能去做官了。等到郑板桥回家卖红薯时,红薯已经成为地地道道的快消品,生吃熟烤的红薯已经占有了上亿人口的市场份额。

其实,没有长乐人陈振龙及其后代的推广,谁也卖不成红薯。诚如著名历史学家何炳棣所认为的,番薯以及同时期美洲作物的引进,是我国历史上继占域稻的传播之后的第二次粮食生产的革命,促进了历史的发展。

图片▲长乐富农达合作社番薯基地

值得赞颂的是,陈振龙父子试植番薯成功,并在福建广泛推广,仅此功绩便可名垂青史,而他的后代们没有躺在祖先的功劳簿上,就此止步不前,“其子若孙,克承世业,广济民生”(《长乐县志》卷二十六·列传六·义行)。

据史书记载,陈氏祖孙有七代人持续不懈,不遗余力地把番薯推广到浙江、河南、山东,直到更为寒冷的北方,陈振龙家族因此成为了我国历史上唯一的农作物推广世家。

番薯广植之初,金学曾以为只适合在南方栽培,“北地苦寒,恐难生发”。明末,番薯已在华南部分地区开始种植,并逐渐向北推广。但是由于明末清初的战乱影响,番薯的栽培技术传播得非常缓慢。

直到康熙时期,番薯栽培技术才传遍全国。陈振龙四世孙陈以柱带薯种到浙江鄞县(今宁波)试种,获得成功。

乾隆年间,陈以柱之子、贡生陈世元在山东胶州经商,时值这一带连续旱涝蝗灾,灾情严重。他放下了经商贸易的正事,仔细考察当地的气候、土性,“次年,捐资运种及应用犁锄铁耙等器,复募习惯种薯数人同往胶之古镇依法试载”。因为北地早寒,不易长活,经陈世元逐年运种补栽,并教以藏种法,亦获得成功。进而推广至北京、河南、河北。

乾隆四十一年(1776年),陈世元编成《金薯传习录》两卷,记述了陈振龙引种甘薯的经过,以及甘薯的种植、防虫、贮存等有关资料,作为一部科技专著,这部书的科学价值超过了朝鲜徐榘的《种薯谱》和我国陆耀所著的《甘薯录》以及明徐光启的《甘薯疏》,对推动番薯在全国的推广种植起到重要作用。

清政府于乾隆五十一年(1786年)正式颁旨,全国种植番薯。当时,为纪念陈氏一家的功绩和对番薯活人的欢喜,北方曾广为流传这样一首民谣:

不爱灵药共仙丹,

惟爱红薯度荒年。

何人远来传此种,

陈公父子取洋番。

在这近二百年间,陈振龙、陈经纶、陈以柱、陈世元、陈云、陈树、陈燮、陈代鸣等,一家七代,子子孙孙,瓜瓞绵连,始终致力于引种、推广番薯的事业。

他们出身布衣,商贾为业,虽人微言轻,却一心牵挂民生大计;毫不计较个人得失,四处奔波劳苦,救百姓于灾荒;不独占薯种技术,科学试植传种,万民共享番薯之利。如此大爱情怀,足以昭示青史,传之今世,鼓舞后来。

青桥村陈振龙纪念亭

编辑:小七